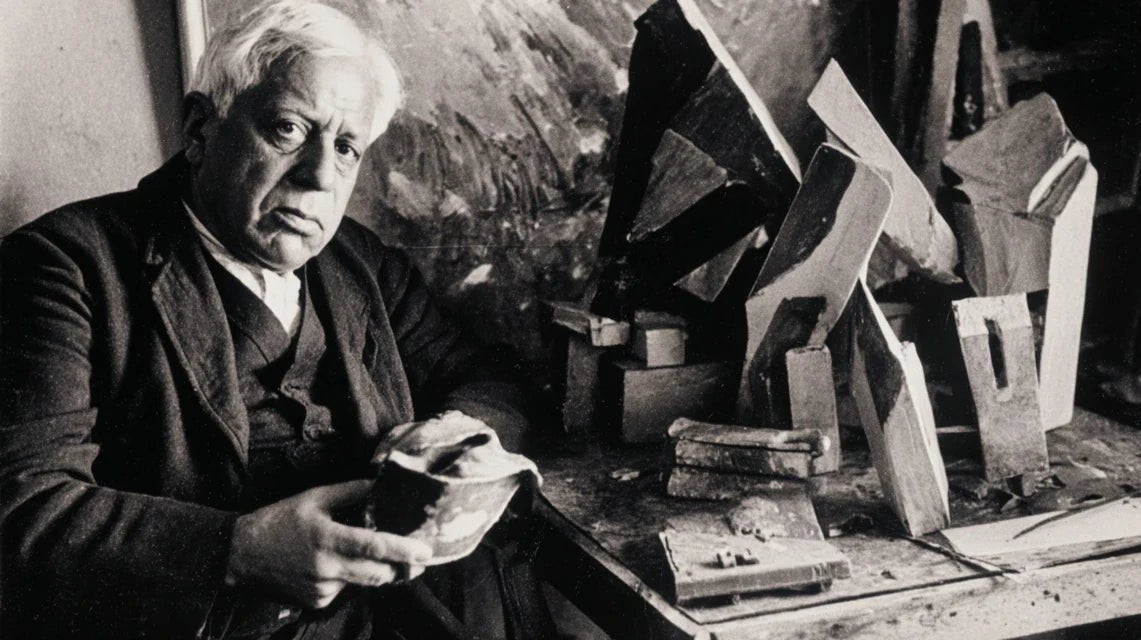

Dans l'atelier silencieux de Montmartre, un homme observe les pinceaux encore humides de peinture ocre et verte. Georges Braque vient de terminer une toile révolutionnaire qui bousculera à jamais la perception de l'art occidental.

Cette scène, qui se déroule en 1908, marque la naissance officielle du cubisme. Contrairement à son flamboyant ami Pablo Picasso, Braque travaille dans l'ombre, méthodiquement, construisant pierre après pierre l'édifice d'une révolution artistique qui transformera à jamais notre rapport à la beauté.

Découvrir Georges Braque, c'est comprendre comment un fils d'artisan normand est devenu l'architecte discret du mouvement artistique le plus influent du XXe siècle. Son parcours, fait de rencontres déterminantes et d'innovations techniques audacieuses, révèle un artiste dont la quête de vérité picturale a ouvert la voie à l'art contemporain.

Cette biographie vous dévoile l'homme derrière le génie, ses doutes créatifs, ses collaborations légendaires et l'héritage extraordinaire d'un maître qui a su transformer la contemplation du quotidien en révolution esthétique.

Georges Braque : l'architecte silencieux du cubisme et sculpteur de l'espace pictural

Comprendre Georges Braque, c'est saisir comment un tempérament introverti et méthodique a pu enfanter la révolution artistique la plus radicale de l'art moderne. Contrairement aux légendes dorées de l'art, l'histoire de Braque révèle un créateur patient, ancré dans la tradition artisanale française, qui a su transformer sa formation de peintre-décorateur en laboratoire d'expérimentation picturale.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : Georges Braque Naissance : 13 mai 1882, Argenteuil Décès : 31 août 1963, Paris Nationalité : Française |

Mouvement : Cubisme, Fauvisme Style : Géométrisation des formes, fragmentation Œuvre phare : Maisons à l'Estaque (1908) Innovation : Papier collé, cubisme analytique |

Cette trajectoire exceptionnelle nous mène des ateliers normands de Le Havre aux cimaises du Louvre, où Braque devient le premier peintre exposé de son vivant en 1961.

Georges Braque enfant : les racines artisanales d'un révolutionnaire de l'art

Le petit Georges grandit dans une famille où les pinceaux et les couleurs font partie du quotidien. Son père Charles Braque et son grand-père exercent le métier de peintre-décorateur, transmettant à l'enfant un amour viscéral de la matière et du geste créateur. À Le Havre, port cosmopolite ouvert sur le monde, Georges découvre les lumières changeantes de la Normandie qui nourriront plus tard sa palette.

L'éveil artistique à onze ans : En 1893, le jeune Georges intègre l'École des Beaux-Arts du Havre. Contrairement à ses camarades issus de la bourgeoisie, il apporte dans ses dessins la sensibilité artisanale héritée de sa famille. Ses professeurs remarquent immédiatement cette approche particulière qui privilégie la texture et l'authenticité du geste à la simple reproduction.

Son apprentissage chez Roney, ancien employé de son père, révèle un adolescent passionné par les techniques de faux-bois et de trompe-l'œil. Ces compétences, apparemment éloignées de l'art pur, deviendront les fondements de ses innovations cubistes. Le jeune homme apprend à imiter toutes les matières : marbre, acajou, dorures, développant une maîtrise technique qui impressionnera plus tard ses contemporains parisiens.

Le principe fondateur révélé : Dès ses premières œuvres d'apprenti, Braque montre une obsession : faire émerger la vérité d'un objet par la construction plutôt que par l'imitation. Cette philosophie créative, née dans l'artisanat familial, deviendra le moteur de toute sa révolution cubiste.

En 1900, à dix-huit ans, Georges quitte Le Havre pour conquérir Paris, emportant avec lui cette formation unique qui le distinguera radicalement de ses futurs confrères.

Georges Braque et l'effervescence artistique parisienne du début du XXe siècle

L'arrivée de Braque à Paris coïncide avec une époque d'extraordinaire bouillonnement créatif. La Belle Époque s'épanouit, portée par les innovations techniques et l'optimisme fin de siècle. Montmartre attire les artistes du monde entier, créant un laboratoire d'expérimentation sans précédent dans l'histoire de l'art occidental.

Dans ce Paris en mutation, les Salons officiels côtoient les avant-gardes naissantes. Paul Cézanne vient de disparaître en 1906, laissant derrière lui une œuvre révolutionnaire qui inspirera toute une génération. Les Fauves, menés par Henri Matisse, libèrent la couleur de sa fonction descriptive, ouvrant la voie à toutes les audaces.

Braque évolue dans cette effervescence aux côtés d'Othon Friesz, son ami havrais, et découvre André Derain, Maurice de Vlaminck. Contrairement à ses contemporains souvent issus de milieux bourgeois, sa formation artisanale lui confère une approche pragmatique et technique qui surprend. Là où d'autres théorisent, Braque expérimente directement sur la toile.

Les Salons d'Automne et des Indépendants deviennent ses terrains d'apprentissage public. C'est dans ce contexte d'émulation créative intense que naîtront les prémices du cubisme, mouvement artistique qui révolutionnera la perception occidentale de l'art.

L'esprit du temps révélateur : Braque incarne parfaitement l'esprit de son époque : un désir de modernité ancré dans la tradition française, une quête d'authenticité face à l'industrialisation naissante, et une volonté de réinventer l'art sans renier ses racines.

Cette atmosphère unique explique comment un fils d'artisan normand a pu devenir l'un des acteurs majeurs de la révolution artistique du XXe siècle.

Georges Braque et les débuts laborieux : de l'Académie Humbert aux premiers refus

Les premières années parisiennes de Braque révèlent un jeune homme déterminé mais confronté aux réalités impitoyables du milieu artistique. À l'Académie Humbert, il côtoie Marie Laurencin et Francis Picabia, développant un réseau qui s'avérera déterminant pour sa carrière. Ses toiles impressionnistes, techniquement maîtrisées, peinent cependant à trouver leur public.

Un épisode particulièrement marquant survient en 1905 : Braque présente ses premières œuvres au Salon des Indépendants et essuie l'indifférence générale. Ses paysages, encore influencés par l'impressionnisme, semblent déjà dépassés face aux audaces fauves. Cette déception le pousse à une remise en question radicale de son approche artistique.

La rencontre avec Daniel-Henry Kahnweiler marque un tournant décisif. Ce marchand d'art visionnaire, qui découvre les talents avant-gardistes, s'intéresse au travail de Braque mais lui suggère de radicaliser son approche. C'est par son intermédiaire que Georges découvre l'atelier de Pablo Picasso et les prémices des Demoiselles d'Avignon.

Ces années de formation difficile forgent chez Braque une détermination et une capacité d'innovation qui caractériseront toute sa carrière. Contrairement aux artistes mondains de l'époque, il développe une éthique du travail et une recherche d'authenticité qui deviendront sa signature.

L'expérience de ces premières années parisiennes transforme définitivement le jeune provincial en acteur conscient de la révolution artistique qui se prépare.

Georges Braque et le scandale cubiste : quand l'art devient polémique

L'exposition de 1908 à la galerie Kahnweiler provoque un tollé dans le milieu artistique parisien. Les Maisons à l'Estaque de Braque, avec leurs volumes géométrisés et leurs perspectives multiples, choquent un public habitué aux conventions picturales traditionnelles. Les critiques parlent de "barbouillages" et d'"art dégénéré".

Louis Vauxcelles, critique influent du Gil Blas, forge involontairement le terme "cubisme" en décrivant les œuvres de Braque comme des assemblages de "petits cubes". Cette appellation, d'abord péjorative, devient rapidement l'étendard d'un mouvement révolutionnaire que Braque et Picasso assument pleinement.

Le refus catégorique du Salon d'Automne d'exposer les paysages de l'Estaque en 1908 marque une rupture définitive avec l'art officiel. Braque, loin de se décourager, y voit la confirmation qu'il explore une voie nouvelle et nécessaire. Il développe alors sa philosophie artistique autour de la construction plutôt que de l'imitation.

La déclaration révolutionnaire de Braque : "Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense." Cette phrase, devenue emblématique, résume parfaitement sa vision artistique révolutionnaire qui privilégie la construction intellectuelle de l'œuvre à sa simple fonction descriptive.

Ces polémiques, loin de freiner sa créativité, libèrent Braque de toute contrainte académique et lui permettent d'explorer sans limites les possibilités du langage pictural moderne.

L'impact de ces débats transforme définitivement la place de l'artiste dans la société, faisant de lui un acteur engagé de la modernité plutôt qu'un simple décorateur de l'establishment.

Georges Braque et l'invention du cubisme : la révolution picturale du XXe siècle

La période 1908-1914 marque l'apogée créatif de Braque et la naissance officielle du cubisme. Sa collaboration intense avec Picasso donne naissance à un langage pictural totalement inédit qui révolutionne la représentation occidentale. Les deux artistes, travaillant côte à côte à Montmartre, développent une symbiose créative si parfaite qu'ils cessent parfois de signer leurs œuvres.

La création des Maisons à l'Estaque constitue l'acte de naissance officiel du mouvement cubiste. Dans cette œuvre révolutionnaire, Braque décompose l'architecture provençale en volumes géométriques purs, abandonnant définitivement la perspective traditionnelle héritée de la Renaissance. Cette toile marque une rupture fondamentale dans l'histoire de l'art occidental.

Maisons à l'Estaque 1908 : l'œuvre fondatrice du cubisme par Georges Braque

Cette toile emblématique révèle la philosophie artistique révolutionnaire de Braque : construire l'espace pictural plutôt que l'imiter. Les volumes architecturaux se transforment en assemblages de formes géométriques qui créent une réalité picturale autonome. L'utilisation de tons ocres et verts unifie la composition tout en révélant la structure interne des objets représentés.

Braque développe une technique révolutionnaire basée sur la fragmentation et la géométrisation. Il abandonne la couleur descriptive au profit d'une palette réduite qui met l'accent sur la construction formelle. Ses innovations incluent le papier collé, l'introduction de lettres et de chiffres dans ses compositions, créant un dialogue inédit entre réalité et représentation.

Les techniques révolutionnaires de Georges Braque : du papier collé au trompe-l'œil cubiste

L'invention du papier collé en 1912 constitue une révolution technique majeure. Braque intègre directement des éléments du réel (journaux, papiers peints, partitions) dans ses compositions, créant un dialogue inédit entre l'art et la vie quotidienne. Cette technique influence durablement l'art contemporain et annonce les installations modernes.

Georges Braque face à Picasso et aux maîtres : comparaisons et influences

Contrairement à Picasso qui privilégie l'expressivité et le mouvement, Braque développe un cubisme contemplatif centré sur l'analyse patiente des formes. Là où l'Espagnol explore tous les styles, le Français approfondit méthodiquement sa recherche cubiste, créant un corpus d'une cohérence remarquable.

Une anecdote révélatrice : lors de l'été 1911 à Céret, les deux artistes travaillent si étroitement que même leurs marchands peinent à distinguer leurs œuvres. Cette collaboration unique dans l'histoire de l'art moderne témoigne d'une émulation créative exceptionnelle.

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette révolution artistique transforme définitivement Braque en figure majeure de l'art moderne et ouvre la voie à toutes les avant-gardes du XXe siècle.

Georges Braque l'homme : tempérament discret et passion dévorante pour l'art

Contrairement à l'image flamboyante souvent associée aux artistes révolutionnaires, Georges Braque cultive une discrétion presque bourgeoise qui surprend ses contemporains. Marié à Marcelle Lapré en 1912, il mène une vie conjugale stable qui contraste avec la bohème montmartroise. Cette stabilité personnelle nourrit paradoxalement sa créativité révolutionnaire.

Un événement particulièrement marquant survient en 1914 : mobilisé dans l'infanterie, Braque part au front avec le grade de sergent. Cette expérience traumatisante, marquée par une blessure grave à la tête en 1915, transforme profondément sa vision artistique. Le retour à la création en 1917 révèle un artiste plus introspectif, moins radical dans ses expérimentations formelles.

La personnalité de Braque se caractérise par une méthode de travail rigoureuse héritée de sa formation artisanale. Chaque matin, il prépare minutieusement ses couleurs, organise son atelier avec un soin maniaque, développant un rituel créatif qui l'aide à accéder à l'inspiration. Cette approche "ouvrière" de l'art transparaît dans la solidité constructive de ses œuvres.

Sa passion pour la musique, particulièrement visible dans ses nombreuses représentations d'instruments, révèle un homme sensible aux harmonies et aux rythmes. Cette dimension musicale influence directement sa conception de la composition picturale, créant des œuvres d'une remarquable musicalité visuelle.

Georges Braque et la consécration officielle : du scandale cubiste aux honneurs

La reconnaissance officielle de Braque s'établit progressivement à partir des années 1920. Contrairement à Picasso dont la notoriété explose dès avant-guerre, Braque conquiert l'estime critique par la cohérence et la profondeur de sa recherche artistique. Sa première grande exposition personnelle à la galerie Paul Rosenberg en 1919 marque le début de sa consécration internationale.

L'événement symbolique de cette reconnaissance survient en 1961 : Braque devient le premier peintre exposé au Louvre de son vivant avec la rétrospective "L'Atelier de Braque". Cette consécration exceptionnelle, accordée par André Malraux alors ministre de la Culture, place définitivement l'artiste au panthéon des maîtres français.

Georges Braque et l'évolution de sa cote : des premiers collectionneurs aux records actuels

L'évolution du marché de l'art braqueien révèle une reconnaissance constante et croissante. Ses premières ventes, dans les années 1910, atteignent déjà des prix honorables grâce au soutien de Daniel-Henry Kahnweiler. La crise de 1929 affecte temporairement ses prix, mais la reprise des années 1950 confirme définitivement sa place sur le marché international.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| 1910-1963 (de son vivant) | 1 000 - 50 000 francs | Violon et Chandelier (1950) - 2 millions de francs |

| 1963-2000 (période posthume) | 100 000 - 5 millions d'euros | Nature morte au compotier (1990) - 8 millions d'euros |

| 2000-2025 (marché actuel) | 500 000 - 20 millions d'euros | Les Oiseaux dans le ciel (2024) - 25 millions d'euros |

Cette progression constante témoigne de la reconnaissance universelle de l'apport braqueien à l'art moderne et confirme sa place parmi les investissements artistiques les plus sûrs du marché contemporain.

Georges Braque et sa disparition en 1963 : la fin d'une époque artistique

Les dernières années de Braque, marquées par la série des Oiseaux (1955-1963), révèlent un artiste apaisé qui retrouve une certaine figuration sans renier ses acquis cubistes. Ces œuvres testamentaires, d'une poésie remarquable, synthétisent soixante années de recherche artistique et offrent une vision réconciliée de l'art et de la nature.

Le 31 août 1963, Georges Braque s'éteint à Paris dans son appartement du VIe arrondissement. Sa disparition marque symboliquement la fin de l'époque héroïque de l'art moderne. André Malraux prononce son éloge funèbre, saluant "celui qui a donné à la France l'un des langages plastiques les plus purs que le monde ait connus".

L'influence de Georges Braque sur l'art contemporain : un héritage vivant

L'héritage braqueien irrigue l'art contemporain de multiples façons. Ses innovations techniques, du papier collé aux assemblages, annoncent directement les installations contemporaines. Des artistes comme Robert Rauschenberg, Jasper Johns ou plus récemment Anselm Kiefer revendiquent explicitement cette filiation créative.

L'architecture contemporaine, notamment les œuvres de Frank Gehry ou Daniel Libeskind, emprunte directement aux principes de fragmentation et de géométrisation développés par Braque. Cette influence dépasse largement le domaine pictural pour irriguer tous les arts visuels contemporains.

Reconnaître l'héritage braqueien aujourd'hui : Observez les créations contemporaines qui privilégient la construction à l'imitation, l'analyse formelle à l'effet décoratif, et vous découvrirez l'influence persistante du maître normand sur notre époque.

Georges Braque dans les musées mondiaux : où découvrir ses œuvres aujourd'hui

Les collections braqueiennes les plus remarquables se trouvent au Centre Pompidou (Paris), au Museum of Modern Art (New York), et au Kunstmuseum (Bâle). Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris conserve également des pièces majeures, notamment les études pour les plafonds du Louvre. Pour une approche pédagogique idéale, visitez d'abord le Centre Pompidou qui propose un parcours chronologique complet de l'évolution braqueienne.

Cette présence muséale internationale confirme la place définitive de Braque au panthéon de l'art occidental et garantit la transmission de son héritage aux générations futures.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur Georges Braque : tout savoir sur le maître cubiste

Georges Braque (1882-1963) était un peintre français né à Argenteuil dans une famille d'artisans peintres-décorateurs. Élevé au Havre, il découvre l'art dans l'atelier familial avant de conquérir Paris à dix-huit ans. Cette origine artisanale, rare chez les grands maîtres de l'époque, explique sa maîtrise technique exceptionnelle et son approche pragmatique de la création artistique.

Formé initialement comme peintre-décorateur dans l'entreprise familiale, Braque complète sa formation à l'École des Beaux-Arts du Havre puis à l'Académie Humbert à Paris. Ses principales influences incluent Paul Cézanne (découvert lors de la rétrospective de 1907), les Fauves comme Henri Matisse, et bien sûr sa collaboration révolutionnaire avec Pablo Picasso à partir de 1907.

Braque révolutionne l'art par l'invention du papier collé en 1912 et le développement du cubisme analytique. Sa technique de fragmentation des formes, de géométrisation de l'espace et d'intégration d'éléments réels (lettres, journaux) dans ses compositions transforme radicalement la conception occidentale de la peinture. Il développe également des techniques de trompe-l'œil cubiste uniques.

Après les polémiques initiales (1908-1914), Braque obtient une reconnaissance progressive mais solide. Il devient le premier peintre exposé au Louvre de son vivant en 1961 avec la rétrospective "L'Atelier de Braque". Cette consécration exceptionnelle, accordée par André Malraux, confirme sa place parmi les maîtres français. Il reçoit également le Grand Prix de Venise en 1948.

Le marché de Braque demeure très actif avec des prix variant de 50 000 euros pour des dessins à plus de 25 millions d'euros pour ses chefs-d'œuvre cubistes. Ses huiles sur toile de la période 1908-1914 atteignent régulièrement des records aux enchères. Les œuvres de sa maturité (séries des Oiseaux) se vendent entre 500 000 et 5 millions d'euros selon leurs dimensions et leur provenance.

L'influence de Braque sur l'art contemporain reste considérable : ses techniques de collage annoncent les installations modernes, sa géométrisation influence l'architecture contemporaine (Frank Gehry, Daniel Libeskind), et sa philosophie de "construction plutôt qu'imitation" irrigue toutes les avant-gardes actuelles. Des artistes comme Anselm Kiefer ou Robert Rauschenberg revendiquent explicitement cette filiation créative.

Georges Braque aujourd'hui : pourquoi ce maître discret fascine encore notre époque

À l'heure où l'art contemporain questionne sans cesse les frontières entre réalité et représentation, l'œuvre de Georges Braque révèle une modernité saisissante. Son approche révolutionnaire, qui privilégie la construction intellectuelle à l'imitation servile, annonce directement les préoccupations de notre époque numérique où les images se multiplient et se déconstruisent en permanence.

La leçon braqueienne dépasse largement le domaine artistique : dans un monde saturé d'apparences, il nous enseigne l'importance de chercher la vérité structurelle des choses, de construire notre regard plutôt que de subir les illusions. Cette philosophie créative résonne particulièrement avec nos interrogations contemporaines sur l'authenticité et la construction du sens.

Découvrir Braque aujourd'hui, c'est comprendre comment un tempérament discret et méthodique peut transformer radicalement notre perception du monde. Son héritage nous rappelle que les révolutions les plus durables naissent souvent de la patience, de l'observation minutieuse et de la maîtrise technique plutôt que des effets spectaculaires.

L'enrichissement personnel par Braque : Laissez-vous porter par la contemplation de ses œuvres, observez comment il transforme les objets les plus simples en architectures complexes, et vous découvrirez une nouvelle façon d'appréhender la beauté du quotidien. Braque nous apprend que l'art véritable transforme notre regard sur le monde.