📅 Un matin de mai 1865, les portes du Salon officiel de Paris s'ouvrent sur un spectacle inédit : des visiteurs indignés brandissent leurs cannes en direction d'une toile, prêts à la lacérer. Face à eux, Olympia d'Édouard Manet les défie de son regard impudent. Cette femme nue, sans concession mythologique, venait de faire exploser deux siècles de conventions artistiques.

La scène se répète, plus violente encore. 🎨 Les gardiens du musée forment un cordon de protection autour de l'œuvre tandis que la presse s'embrase. "Vulgaire", "immoral", "scandaleux" - les qualificatifs pleuvent sur cet homme au regard perçant qui ose transformer Vénus en prostituée parisienne. Manet vient d'accomplir ce que personne n'avait osé : montrer la réalité de son époque sans fard, sans idéalisation.

Pourtant, derrière cette provocation apparente se cache un artiste d'une sincérité bouleversante. "J'ai fait ce que j'ai vu", se défendra-t-il face aux critiques. Cette phrase, d'une simplicité désarmante, résume toute la révolution qu'il apporte à l'art occidental. Manet ne peint pas pour choquer - il peint pour révéler une vérité que son époque refuse de voir.

Découvrez l'homme qui a déclenché la modernité artistique, celui qui a libéré la peinture de ses chaînes académiques pour ouvrir la voie aux impressionnistes - Édouard Manet, le révolutionnaire malgré lui

Édouard Manet, le bourgeois parisien qui révolutionna l'art occidental

Connaître la vraie histoire d'Édouard Manet, c'est comprendre comment un homme de la haute bourgeoisie parisienne a pu devenir le détonateur de la modernité artistique. Loin de l'image du peintre maudit, Manet était un dandy élégant, fortuné, qui fréquentait les salons parisiens les plus raffinés. Cette contradiction apparente éclaire d'un jour nouveau sa révolution artistique.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : Édouard Manet Naissance : 23 janvier 1832, Paris Décès : 30 avril 1883, Paris Nationalité : Française |

Mouvement : Transition Réalisme-Impressionnisme Style : Réalisme moderne sans idéalisation Œuvre phare : Olympia (1863) Innovation : Peinture de la réalité contemporaine |

Cette dualité entre conformisme social et révolution artistique explique pourquoi Manet a pu porter un regard si acéré sur la société de son temps, tout en la scandalisant par sa lucidité impitoyable.

Édouard Manet enfant : quand l'art s'impose contre la tradition familiale

Dans l'hôtel particulier des Manet rue Bonaparte, l'art n'est pas une vocation envisageable pour un fils de bonne famille. Son père Auguste Manet, haut magistrat au ministère de la Justice, rêve d'un fils juriste. Sa mère, Eugénie-Désirée Fournier, fille de diplomate et filleule du prince héritier de Suède, incarne l'élégance de l'aristocratie européenne.

La révélation au Louvre avec l'oncle Édouard : C'est son oncle Édouard Fournier, ancien capitaine, qui décèle le premier la passion artistique du jeune garçon. Lors de leurs promenades dominicales au Louvre, il observe son neveu de 13 ans rester figé des heures devant les toiles de Vélasquez. Ces moments d'extase silencieuse révèlent une sensibilité artistique précoce qui ne demande qu'à s'épanouir.

Au Collège Rollin, Édouard se révèle un élève médiocre mais rencontre Antonin Proust, futur ministre des Beaux-Arts, qui deviendra son ami indéfectible. En 1845, sur les conseils de son oncle, il s'inscrit à un cours de dessin spécialisé - première victoire sur les réticences paternelles.

Le voyage au Brésil, révélateur d'une vocation : Pour satisfaire son père, Édouard tente deux fois l'École navale et échoue. En 1848, il embarque comme pilotin sur un navire-école vers Rio de Janeiro. Loin de le détourner de l'art, ce voyage de six mois lui révèle sa vraie nature : il dessine sans relâche, capture les lumières tropicales, les visages métissés. Ces carnets de voyage témoignent d'un œil déjà moderne, affranchi des conventions.

Son retour marque la capitulation paternelle : Édouard entrera dans l'atelier de Thomas Couture en 1850, pour six années de formation qui forgeront sa technique tout en exacerbant sa soif de liberté créatrice.

Manet et son époque : l'art sous le Second Empire de Napoléon III

Comprendre Manet, c'est d'abord saisir l'effervescence du Paris d'Haussmann sous Napoléon III. Entre 1850 et 1870, la capitale se transforme radicalement : grands boulevards, cafés modernes, théâtres, courses hippiques. Cette métamorphose urbaine accompagne une révolution sociale où la bourgeoisie triomphante impose ses codes et ses plaisirs.

L'art officiel, dominé par l'Académie des Beaux-Arts, cultive un idéal néoclassique figé. Le Salon annuel consacre les peintures d'histoire mythologiques, les nus idéalisés d'Alexandre Cabanel, les orientalismes de Jean-Léon Gérôme. Cette esthétique correspond parfaitement aux goûts d'une société qui refuse de se regarder dans le miroir de la modernité.

Manet évolue au cœur de cette contradiction : ami des écrivains Charles Baudelaire et Émile Zola, familier des cafés de Montmartre et des jardins des Tuileries, il côtoie une bohème artistique en rupture avec l'art officiel. Ses contemporains Gustave Courbet prône déjà le réalisme, mais Manet va plus loin en peignant la bourgeoisie dans ses contradictions.

Les Expositions universelles de 1855 et 1867 révèlent l'émergence d'un art moderne européen. Manet découvre les estampes japonaises, l'influence de Hokusai et Hiroshige qui révolutionnent sa conception de l'espace et des cadrages. Cette époque de mutations profondes explique pourquoi son art, miroir impitoyable de la modernité, provoque un tel choc.

Le génie de Manet : révéler son époque tout en la transcendant : Contrairement à Courbet qui peint les humbles, Manet choisit de montrer la bourgeoisie dans sa vérité crue. Il révèle les non-dits d'une société: la prostitution élégante d'Olympia, la liberté sexuelle du Déjeuner sur l'herbe. Son courage réside dans cette lucidité sociale qu'il traduit en beauté picturale intemporelle.

Cette capacité unique à cristalliser l'esprit d'une époque tout en créant un langage artistique universel explique pourquoi Manet demeure, 150 ans plus tard, d'une actualité saisissante.

Les débuts de Manet : entre apprentissage académique et rébellion artistique

Dans l'atelier de Thomas Couture, rue Laval, le jeune Manet découvre l'ambivalence de sa formation. Couture, peintre académique reconnu pour ses "Romains de la décadence", enseigne paradoxalement à ses élèves de "peindre leur époque". Cette contradiction devient le terreau de la révolution manetienne.

Dès 1853, Édouard multiplie les escapades au Louvre pour copier Vélasquez, Titien, et Frans Hals. Ces maîtres anciens lui révèlent une liberté de pinceau que l'enseignement académique bride. Ses voyages en Allemagne, Italie et Hollande entre 1853 et 1856 consolident cette quête d'authenticité picturale face aux conventions étouffantes de l'École française.

L'anecdote du "Buveur d'absinthe" (1859) cristallise cette tension. Couture, horrifié par ce sujet "dégénéré", pousse son élève vers la sortie. Cette rupture symbolique marque la naissance du style manetien : observation directe de la société contemporaine, technique libre héritée des maîtres, refus de l'idéalisation morale.

En 1856, l'ouverture de son premier atelier rue Lavoisier coïncide avec sa rencontre décisive avec Suzanne Leenhoff, professeure de piano hollandaise qui devient sa compagne et muse. Cette installation marque l'indépendance artistique d'un peintre qui peut se permettre, grâce à la fortune familiale, d'ignorer les commandes officielles.

Ces années de formation révèlent la méthode manetienne : synthèse entre tradition et modernité, technique irréprochable au service d'une vision révolutionnaire de l'art contemporain.

Manet et le scandale d'Olympia : quand l'art moderne naît de la polémique

Mai 1863 : le Salon des Refusés organisé par Napoléon III accueille les œuvres écartées du Salon officiel. Parmi elles, "Le Déjeuner sur l'herbe" (initialement intitulé "Le Bain") de Manet déchaîne immédiatement les passions. L'empereur lui-même qualifie l'œuvre d'"offense à la pudeur".

Deux ans plus tard, "Olympia" provoque un tollé encore plus violent. Antonin Proust témoigne : "Si la toile de l'Olympia ne fut pas détruite, c'est uniquement grâce aux précautions prises par l'administration." Les visiteurs menacent physiquement l'œuvre, la presse s'emporte, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie.

Pourquoi tant de violence ? Manet transforme la tradition du nu féminin en portrait sans concession d'une prostituée parisienne. Là où Titien idéalisait sa "Vénus d'Urbino", Manet peint Victorine Meurent, son modèle favori, en courtisane assumée. Le chat noir remplace le chien (symbole de fidélité), le regard d'Olympia défie le spectateur avec une assurance troublante.

La défense de Zola : "Manet ne ment pas" : Seuls quelques intellectuels comme Émile Zola comprennent la révolution en cours. Dans L'Événement illustré de 1868, l'écrivain écrit : "Quand nos artistes nous donnent des Vénus, ils corrigent la nature, ils mentent. Édouard Manet s'est demandé pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité ; il nous a présenté Olympia, cette fille de nos jours, que vous rencontrez sur les trottoirs."

Cette franchise brutale révèle la philosophie artistique de Manet : refuser l'hypocrisie sociale par l'honnêteté picturale. Sa sincérité dérange car elle révèle une société qui préfère ses illusions à la vérité de son époque.

Ces scandales successifs transforment Manet en figure de proue d'un art moderne naissant, attirant autour de lui les futurs impressionnistes qui trouvent dans son courage un modèle de liberté créatrice.

L'art révolutionnaire de Manet : technique moderne et vision contemporaine

Entre 1862 et 1865, Manet accomplit sa révolution artistique avec une série d'œuvres qui transforment à jamais l'art occidental. "La Musique aux Tuileries" (1862) inaugure cette période en transposant l'art du portrait mondain dans l'espace public parisien, préfigurant l'esthétique impressionniste.

Cette transformation radicale s'accompagne de la rencontre décisive avec Victorine Meurent en 1862. Cette jeune femme de 18 ans, rousse au caractère affirmé, issue d'une famille d'artisans, devient bien plus qu'un modèle : elle incarne l'esprit de modernité que recherche Manet. Surnommée "La Crevette" pour sa petite taille, elle pose pour les œuvres les plus révolutionnaires de l'artiste.

Le Déjeuner sur l'herbe : manifeste de la modernité picturale

"Le Déjeuner sur l'herbe" (1863) cristallise la révolution manetienne. L'artiste emprunte sa composition à Raphaël via une gravure de Marcantonio Raimondi, mais transpose cette référence classique dans un pique-nique bourgeois contemporain. La nudité de Victorine, dépourvue de justification mythologique, scandalise par sa frontalité assumée.

La technique révolutionnaire de Manet apparaît dans cette œuvre : contrastes francs entre lumière et ombre, suppression des demi-teintes, empâtements visibles qui rendent la matière picturale palpable. Cette approche, inspirée de Vélasquez et des estampes japonaises, rompt avec le fini léché de l'art académique.

Innovation technique de Manet : la révolution du pinceau moderne

La méthode de travail de Manet révolutionne la pratique picturale. Il abandonne la construction progressive par glacis successifs au profit d'une peinture directe, appliquée par touches franches. Ses "pochades" - esquisses rapides d'après nature - captent l'instantané avec une liberté inédite.

L'influence de la photographie naissante transparaît dans ses cadrages inattendus, ses raccourcis saisissants. Comme dans "La Balcon" (1868), Manet compose ses scènes avec l'objectivité de l'œil photographique, révélant la poésie du quotidien bourgeois.

Manet face à ses contemporains : l'isolement du précurseur

Contrairement à Gustave Courbet qui peint le peuple, Manet choisit la bourgeoisie comme sujet d'étude. Face aux orientalistes comme Jean-Léon Gérôme qui fuient la modernité dans l'exotisme, il assume pleinement la beauté de son époque. Cette lucidité le distingue de Adolphe Bouguereau qui cultive un idéal néoclassique déconnecté du réel.

Un épisode révélateur : lors de l'Exposition universelle de 1867, Manet finance un pavillon personnel face au Champ-de-Mars pour exposer 50 de ses œuvres refusées par le jury officiel. Cette démarche, pionnière des futures avant-gardes, affirme l'indépendance de l'artiste moderne face aux institutions.

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette période fondatrice établit Manet comme le chaînon manquant entre l'art classique et la modernité impressionniste, préparant la voie aux révolutions picturales du XXe siècle.

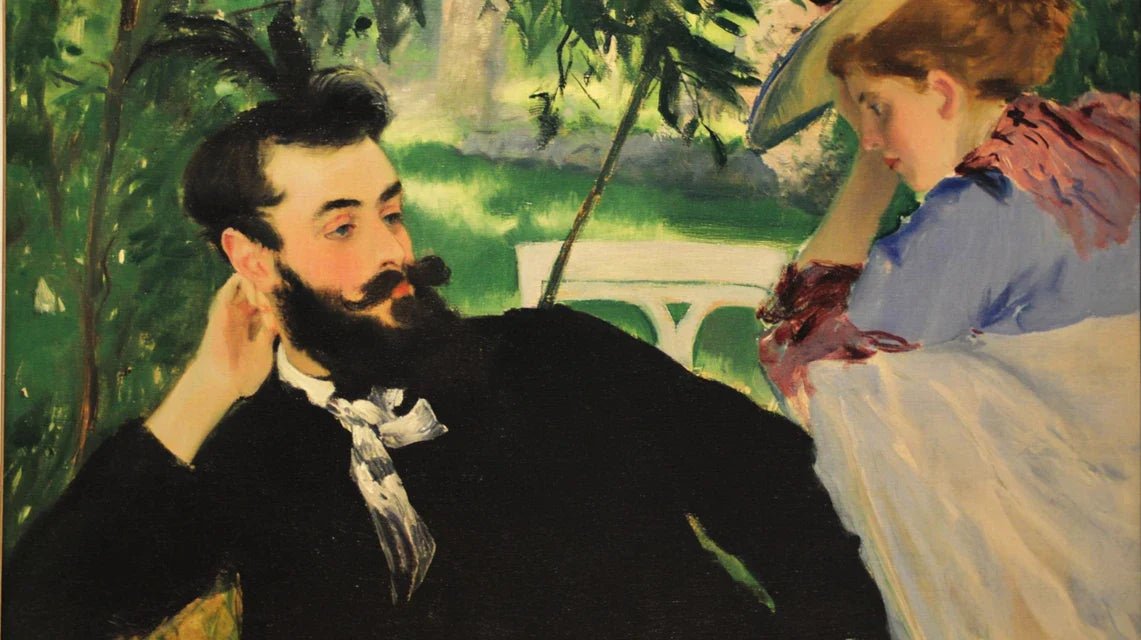

L'homme Manet : le dandy parisien derrière le révolutionnaire artistique

Derrière le peintre scandaleux se cache un bourgeois parisien raffiné qui fréquente assidûment les cercles mondains de la capitale. Manet cultive l'élégance vestimentaire, porte des gants clairs, arbore une barbe soigneusement taillée. Cette apparence de dandy contraste avec la violence des polémiques que suscitent ses œuvres.

Sa vie sentimentale révèle un homme fidèle malgré les apparences. En 1863, il épouse discrètement Suzanne Leenhoff, sa compagne depuis 1849. Leur fils Léon-Édouard, né en 1852, est officiellement présenté comme le "frère" de Suzanne pour éviter le scandale social. Cette paternité cachée témoigne des contradictions d'une époque tiraillée entre modernité et conventions bourgeoises.

L'anecdote de ses relations avec Berthe Morisot illustre sa personnalité complexe. La jeune peintre, future belle-sœur par son mariage avec Eugène Manet, pose pour "Le Balcon" (1868). Leur correspondance révèle une amitié artistique profonde, Manet encourageant les ambitions créatrices de cette femme exceptionnelle dans un milieu encore très masculin.

Cette capacité à concilier conformisme social et audace artistique explique pourquoi Manet a pu observer sa société avec tant d'acuité : il en connaissait les codes de l'intérieur tout en gardant la distance critique du véritable artiste.

Manet et la reconnaissance tardive : du scandale à la consécration posthume

La reconnaissance officielle de Manet arrive avec une lenteur cruelle. Jusqu'en 1868, le Salon officiel refuse systématiquement ses œuvres majeures. Il faut attendre le soutien d'Antonin Proust, devenu ministre des Beaux-Arts, pour que l'artiste reçoive la Légion d'honneur en 1881, deux ans avant sa mort.

Le tournant s'amorce avec l'exposition personnelle de 1867 dans son pavillon auto-financé. Cette démarche, révolutionnaire pour l'époque, attire l'attention d'une nouvelle génération de collectionneurs sensibles à l'art moderne. Jean-Baptiste Faure, célèbre baryton de l'Opéra, devient l'un de ses premiers acheteurs, acquérant plusieurs toiles majeures.

L'évolution de la cote de Manet : du mépris à la vénération

L'analyse du marché de l'art révèle l'incompréhension initiale du public face à l'innovation manetienne. Ses œuvres, considérées comme "invendables" dans les années 1860, atteignent aujourd'hui des records astronomiques aux enchères internationales.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| Années 1860-1880 | 2 000 à 5 000 francs | "Le Déjeuner" vendu 2 600 francs en 1878 |

| 1890-1950 | 50 000 à 200 000 francs | Premières acquisitions muséales importantes |

| Marché contemporain | 15 à 50 millions d'euros | "Le Printemps" adjugé 65 millions en 2014 |

Cette progression spectaculaire témoigne de la réévaluation progressive d'un art initialement incompris, désormais reconnu comme fondateur de la modernité picturale.

La mort de Manet en 1883 : naissance d'une légende artistique

Les dernières années de Manet sont marquées par la dégradation de sa santé due à la syphilis contractée lors de son voyage au Brésil. Cette maladie, tabou de l'époque, provoque des douleurs atroces et une paralysie progressive. Malgré la souffrance, il continue de peindre depuis son fauteuil, créant des pastels intimistes d'une tendresse bouleversante.

Le 30 avril 1883, Édouard Manet s'éteint dans son appartement parisien, âgé de seulement 51 ans. Ses obsèques attirent tout le Paris artistique et littéraire : Émile Zola, Claude Monet, Edgar Degas accompagnent le cortège vers le cimetière de Passy. Cette cérémonie marque symboliquement la reconnaissance tardive d'un génie incompris.

L'influence de Manet sur l'art contemporain : héritage d'un précurseur

L'impact de Manet sur l'art moderne dépasse largement son époque. Sa liberté technique inspire directement les impressionnistes : Monet adopte sa peinture en plein air, Renoir sa palette claire, Degas ses cadrages photographiques. Plus tard, Picasso réinterprète le "Déjeuner sur l'herbe" dans 27 variations qui témoignent de la fécondité de l'héritage manetien.

Les expressionnistes allemands comme Max Beckmann puisent dans sa franchise brutale, tandis que Francis Bacon s'inspire de sa capacité à révéler la violence sous l'apparence bourgeoise. Cette influence transgénérationnelle confirme la modernité prophétique de son art.

Comment reconnaître l'héritage de Manet aujourd'hui : Observez dans l'art contemporain cette capacité à montrer la réalité sociale sans fard, cette technique libre qui assume la matérialité de la peinture, ce refus de l'idéalisation morale. Des artistes comme Lucian Freud ou Jenny Saville poursuivent cette tradition de vérité picturale inaugurée par Manet.

Où découvrir Manet aujourd'hui : guide des collections mondiales

Les chefs-d'œuvre de Manet sont dispersés dans les plus grands musées mondiaux. Le Musée d'Orsay à Paris conserve "Olympia" et "Le Déjeuner sur l'herbe", véritables pèlerinages pour les amateurs d'art. Le Metropolitan Museum de New York expose "Mademoiselle V. en costume d'espada", tandis que la National Gallery de Londres présente "La Musique aux Tuileries". Ces institutions permettent d'appréhender la cohérence et la diversité d'une œuvre révolutionnaire.

Pour une découverte approfondie, les expositions temporaires régulièrement organisées révèlent des aspects méconnus de sa création, notamment ses pastels tardifs d'une beauté poignante qui témoignent de la persistance créatrice d'un artiste face à la maladie.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur la vie et l'œuvre d'Édouard Manet

Né dans une famille bourgeoise parisienne aisée le 23 janvier 1832, Manet était fils d'Auguste Manet, haut magistrat, et d'Eugénie-Désirée Fournier, fille de diplomate. Contrairement à l'image du peintre bohème, il menait une vie mondaine raffinée, fréquentait les salons parisiens et cultivait l'élégance vestimentaire. Il épousa discrètement Suzanne Leenhoff en 1863, avec qui il eut un fils, Léon-Édouard, officiellement présenté comme le "frère" de Suzanne pour éviter le scandale social.

Après deux échecs au concours de l'École navale, Manet étudie six ans (1850-1856) dans l'atelier de Thomas Couture, peintre académique. Parallèlement, il copie les maîtres au Louvre : Vélasquez, Titien, Frans Hals. Ses voyages en Europe (1853-1856) et la découverte des estampes japonaises marquent profondément son style. Cette formation hybride entre académisme et observation directe des maîtres forge son approche révolutionnaire de la peinture moderne.

Manet abandonne la construction académique par glacis successifs au profit d'une peinture directe aux empâtements visibles. Il supprime les demi-teintes, privilégie les contrastes francs entre lumière et ombre, s'inspire des cadrages photographiques. Cette technique, héritée de Vélasquez et influencée par l'art japonais, rompt avec le fini léché de l'art officiel et ouvre la voie à l'impressionnisme par sa liberté d'exécution.

Manet dérange par sa sincérité sociale : il peint la bourgeoisie contemporaine sans idéalisation mythologique, révélant les non-dits de son époque (prostitution dans Olympia, liberté sexuelle du Déjeuner sur l'herbe). Le public, habitué aux références classiques rassurantes, rejette cette modernité brutale. Sa reconnaissance arrive tardivement : Légion d'honneur en 1881 grâce à son ami Antonin Proust, ministre des Beaux-Arts, deux ans avant sa mort.

Les œuvres de Manet, "invendables" dans les années 1860, atteignent aujourd'hui des records mondiaux. Les toiles majeures se négocient entre 15 et 50 millions d'euros, avec des pics exceptionnels comme "Le Printemps" adjugé 65 millions en 2014. Cette progression spectaculaire témoigne de la réévaluation d'un art initialement incompris, désormais reconnu comme fondateur de la modernité picturale et recherché par les plus grands collectionneurs internationaux.

L'héritage de Manet traverse les siècles : sa liberté technique inspire les impressionnistes, Picasso réinterprète le "Déjeuner sur l'herbe" en 27 variations, les expressionnistes puisent dans sa franchise brutale. Aujourd'hui, des artistes comme Lucian Freud ou Jenny Saville poursuivent sa tradition de vérité picturale. Son refus de l'idéalisation, sa capacité à révéler la réalité sociale sans fard, sa technique assumant la matérialité de la peinture demeurent des références fondamentales de l'art moderne.

Édouard Manet, éternel moderne : pourquoi son art nous fascine encore

Cent quarante ans après sa disparition, Manet continue de fasciner par son courage artistique intemporel. Dans une époque où l'art oscille entre provocation gratuite et conformisme commercial, sa leçon de sincérité résonne avec une actualité saisissante. Il nous rappelle que la véritable révolution artistique naît non de la volonté de choquer, mais de l'exigence de vérité face à son époque.

Sa modernité réside dans cette capacité unique à transcender son temps tout en l'incarnant parfaitement. Olympia n'est pas seulement une prostituée de 1863, elle incarne l'émancipation féminine face au regard masculin. Le Déjeuner sur l'herbe dépasse le scandale bourgeois pour interroger nos rapports à la liberté, à la nudité, à l'authenticité des relations humaines.

Cette universalité explique pourquoi les plus grands artistes contemporains continuent de se mesurer à son héritage. Manet a libéré l'art de ses chaînes morales et techniques, offrant aux générations futures la liberté de peindre leur vérité sans compromission ni concession aux goûts dominants.

Découvrir Manet, c'est comprendre que l'art véritable dérange toujours : Il nous invite à regarder notre époque avec la même lucidité impitoyable, à refuser les facilités esthétiques et morales, à cultiver cette sincérité créatrice qui transforme l'observation du quotidien en révélation artistique durable. Son exemple nous enseigne que la beauté naît souvent de la vérité, même lorsque cette vérité dérange.