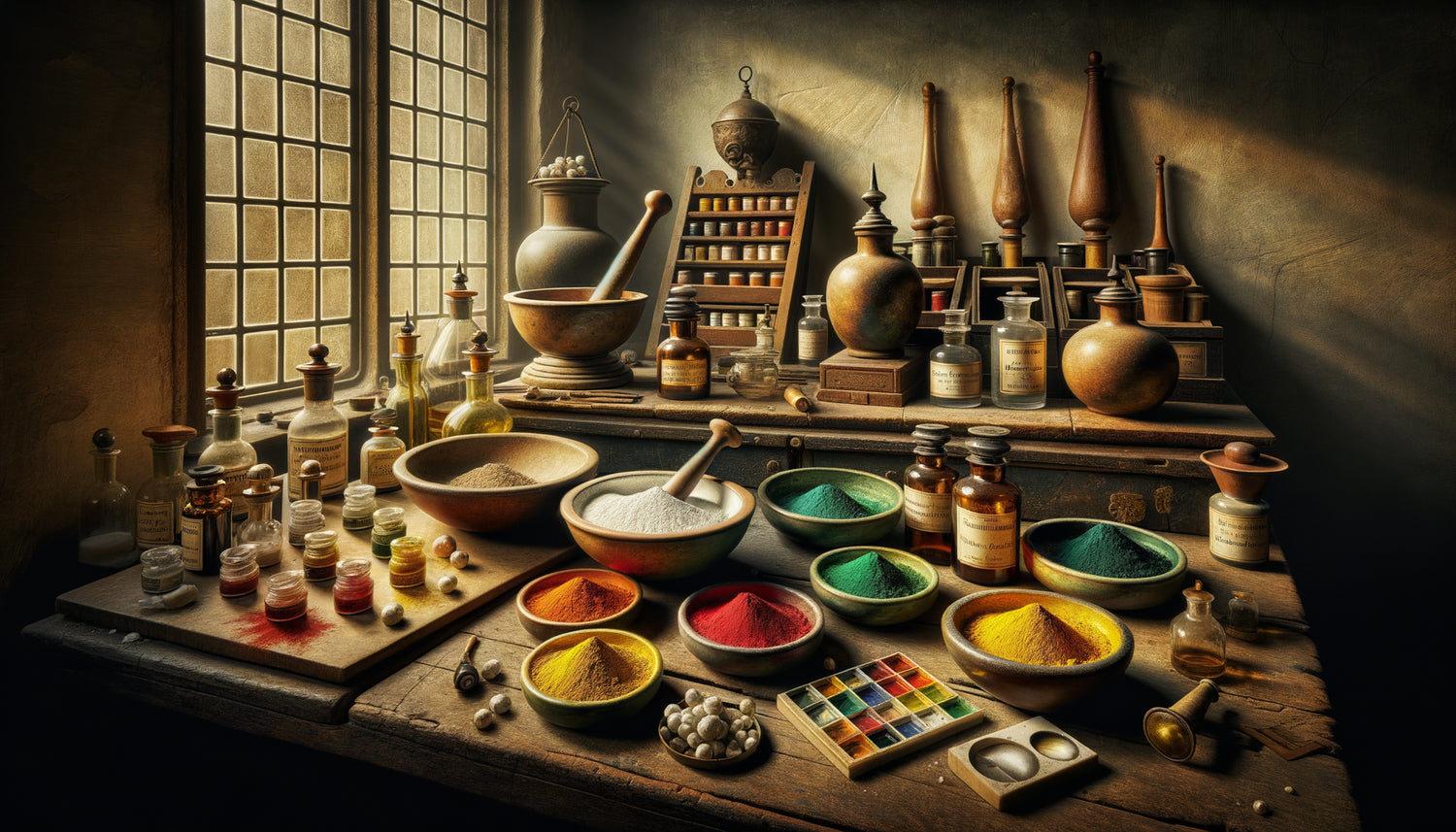

Dans les réserves du Louvre, une restauratrice ouvre délicatement un coffret du XVIIIe siècle. À l'intérieur, des petits pots de pigments anciens : du vermillon éclatant, du blanc de plomb nacré, du vert-de-gris chatoyant. Elle ne les touche qu'avec des gants. Ces trésors qui ont fait la splendeur des tableaux de maîtres sont en réalité des poisons mortels. Chaque couleur porte en elle l'histoire d'une beauté dangereuse, celle qui a coûté la santé, voire la vie, à des générations d'artistes.

Voici ce que révèlent ces pigments toxiques : une leçon fascinante sur l'évolution de la chimie artistique, une prise de conscience sur la conservation des œuvres anciennes, et une source d'inspiration inépuisable pour comprendre comment les couleurs ont façonné l'histoire de l'art. Ces substances, aussi belles que dangereuses, racontent la quête obsessionnelle des artistes pour capturer la lumière et l'intensité chromatique.

Aujourd'hui, collectionner ou s'inspirer des maîtres anciens peut soulever des questions légitimes : ces tableaux représentent-ils un danger ? Comment ces artistes ont-ils pu travailler avec de tels matériaux ? Et surtout, comment cette histoire influence-t-elle notre appréciation de l'art ?

Rassurez-vous : comprendre la toxicité de ces pigments historiques n'enlève rien à la magie des œuvres. Au contraire, cela ajoute une dimension supplémentaire à notre admiration. Les reproductions modernes et les techniques actuelles permettent de capturer cette splendeur sans le danger.

Dans cet article, vous allez découvrir les pigments les plus toxiques qui ont coloré les chefs-d'œuvre de la Renaissance à l'impressionnisme, comprendre pourquoi ils étaient si prisés, et percer les secrets de cette alchimie dangereuse qui a façonné l'histoire de la peinture.

Le blanc de plomb : l'éclat mortel de la Renaissance

Imaginez la Jeune Fille à la perle de Vermeer sans ce blanc lumineux qui fait vibrer son visage dans la pénombre. Impossible. Ce blanc extraordinaire, c'était le blanc de plomb, aussi appelé blanc de céruse ou blanc d'argent. Pendant des siècles, aucun pigment ne pouvait rivaliser avec son pouvoir couvrant exceptionnel et sa luminosité incomparable.

Les maîtres flamands comme Van Eyck en faisaient un usage intensif pour créer ces carnations translucides qui semblent respirer. Rembrandt l'utilisait en empâtements épais pour sculpter la lumière. Le problème ? Le plomb est un neurotoxique puissant qui s'accumule dans l'organisme.

Les symptômes d'intoxication étaient terrifiants : coliques saturnines, paralysies progressives, démence. Certains historiens soupçonnent que la folie de plusieurs artistes pourrait être liée à une exposition prolongée à ce pigment toxique. Les peintres qui broyaient eux-mêmes leurs couleurs, respirant quotidiennement les poussières de plomb, étaient particulièrement vulnérables.

Pourquoi ce blanc était-il irremplaçable ?

Le blanc de plomb possédait des qualités uniques : il séchait rapidement, créait une surface souple qui résistait aux craquelures, et surtout, il réagissait chimiquement avec les liants huileux pour former un film pictural d'une solidité exceptionnelle. Ce n'était pas simplement un blanc parmi d'autres, c'était le blanc de la grande peinture.

Le vermillon et le cinabre : quand le mercure habille les rouges

Le rouge flamboyant des robes cardinalices chez Titien, l'incarnat des joues dans les portraits de cour, les draperies somptueuses des compositions baroques : tous devaient leur intensité au vermillon, un sulfure de mercure d'une pureté chromatique inégalée.

Ce pigment rouge était extrait du cinabre, un minerai naturel, ou fabriqué par synthèse dans un processus alchimique fascinant. Les artisans chauffaient du soufre et du mercure dans des conditions dangereuses, respirant des vapeurs toxiques. Le résultat ? Un rouge d'une vivacité extraordinaire, stable à la lumière, mais contenant l'un des métaux lourds les plus dangereux.

L'ironie tragique du vermillon ? Les vapeurs de mercure provoquaient des tremblements, des troubles psychiques et une salivation excessive – le fameux 'tremblement du chapelier' décrit dans Alice au Pays des Merveilles. Plusieurs peintres ont développé des symptômes neurologiques après des années d'exposition à ce pigment ancien.

Les verts arsenicaux : la beauté empoisonnée des paysages

Le vert émeraude lumineux qui illumine les paysages impressionnistes cachait un poison redoutable : l'arsenic. Plusieurs pigments verts en contenaient, notamment le vert de Scheele et le vert de Paris (aussi appelé vert de Schweinfurt).

Ces verts toxiques sont apparus au XVIIIe et XIXe siècles, révolutionnant la palette des peintres. Soudain, les artistes disposaient de verts éclatants, stables, qui ne viraient pas au brun comme les verts à base de cuivre. Monet, Cézanne, tous les impressionnistes en ont probablement utilisé pour capturer la verdure de la nature.

La mort verte dans les intérieurs victoriens

L'histoire la plus troublante concerne les papiers peints victoriens. Le vert de Scheele était si populaire qu'on l'utilisait pour teindre tissus et papiers muraux. Dans les pièces humides, des moisissures transformaient l'arsenic en gaz toxique. On suspecte aujourd'hui que Napoléon à Sainte-Hélène serait mort empoisonné par son papier peint vert...

Les maîtres anciens qui travaillaient dans des ateliers mal ventilés s'exposaient quotidiennement à ces poussières arsenicales. Les symptômes : fatigue chronique, lésions cutanées, et à terme, cancers. Certains conservateurs de musées portent encore aujourd'hui des gants pour manipuler des tableaux contenant ces pigments dangereux.

Le jaune de Naples et les chromes : l'antimoine et ses complices

Ce jaune chaleureux qui donne leur luminosité aux ciels de Turner et aux compositions de Claude Lorrain contenait de l'antimoine, un métal toxique. Le jaune de Naples, utilisé depuis l'Antiquité, était un antimoniate de plomb – doublement toxique donc.

Au XIXe siècle sont apparus les jaunes de chrome, encore plus éclatants, qui ont séduit Van Gogh pour ses tournesols légendaires. Ces pigments à base de chromate de plomb offraient une gamme exceptionnelle de jaunes, depuis le citron pâle jusqu'à l'orange profond. Vincent van Gogh en usait et abusait, appliquant la peinture directement au tube.

Les effets du chrome sur la santé ? Ulcérations, problèmes respiratoires chroniques, et selon certaines théories, une contribution possible aux troubles mentaux de Van Gogh, même si d'autres facteurs étaient certainement en jeu.

Le bleu de cobalt et le bleu de Prusse : entre innovation et danger

Tous les pigments anciens toxiques n'étaient pas également dangereux. Le bleu de cobalt, synthétisé au début du XIXe siècle, représentait un progrès relatif : toxique certes, mais beaucoup moins que ses prédécesseurs contenant du cuivre ou de l'arsenic.

Le bleu de Prusse, découvert accidentellement en 1706, était révolutionnaire : profond, stable, et relativement peu toxique. Il contenait du cyanure, mais sous une forme stable qui ne libérait pas facilement son poison. Ce bleu intense a permis aux artistes de créer des ciels et des eaux d'une profondeur inédite.

Hokusai l'a utilisé massivement dans ses célèbres estampes, dont La Grande Vague de Kanagawa. Ce pigment marquait le début d'une transition vers des couleurs plus sûres, même si la véritable révolution viendrait plus tard avec les colorants synthétiques.

L'orpiment et le réalgar : quand l'or cache l'arsenic

Parmi les pigments les plus toxiques, l'orpiment et le réalgar méritent une mention spéciale. Ces sulfures d'arsenic naturels offraient des jaunes et des orangés lumineux, presque dorés, utilisés depuis l'Égypte ancienne.

Les enlumineurs médiévaux les utilisaient pour créer ces ors éclatants dans les manuscrits. Les peintres persans et indiens en faisaient un usage intensif. Le problème ? L'arsenic sous forme de sulfure est extrêmement volatile. Chaque coup de pinceau libérait des particules toxiques.

Plus tragique encore : l'orpiment réagissait chimiquement avec les pigments à base de plomb et de cuivre, créant des composés encore plus dangereux. Les artistes qui mélangeaient leurs couleurs sur la palette s'exposaient à un cocktail toxique dont ils ne soupçonnaient pas la dangerosité.

Envie de capturer la magie des maîtres sans le danger ?

Découvrez notre collection exclusive de tableaux inspirés d'artistes célèbres qui reproduisent fidèlement l'intensité chromatique des grands peintres, avec des techniques modernes parfaitement sûres.

Aujourd'hui : apprécier sans danger l'héritage des maîtres

Cette histoire des pigments toxiques ne doit pas nous effrayer, mais enrichir notre compréhension de l'art. Les tableaux anciens dans les musées ne représentent aucun danger pour les visiteurs : les pigments sont fixés dans les liants et vernis, formant une surface stable.

Les restaurateurs d'art, eux, prennent des précautions considérables : gants, masques, hottes aspirantes. Chaque intervention sur une œuvre ancienne nécessite d'abord une analyse chimique pour identifier les pigments dangereux présents.

Pour les amateurs d'art et collectionneurs, les reproductions modernes offrent aujourd'hui une qualité exceptionnelle. Les pigments contemporains, rigoureusement testés, reproduisent fidèlement les couleurs des maîtres anciens sans aucun des risques associés. L'intensité d'un rouge vermillon de Titien ou d'un bleu outremer de Vermeer peut être capturée avec une précision remarquable.

Cette évolution témoigne d'un progrès fantastique : nous pouvons aujourd'hui admirer, reproduire et nous inspirer de la splendeur chromatique de la Renaissance ou de l'impressionnisme, en toute sécurité. Les artistes contemporains disposent d'une palette plus étendue que jamais, avec des couleurs stables, lumineuses, et non toxiques.

Conclusion : la beauté n'exige plus le sacrifice

L'histoire des pigments toxiques nous rappelle que l'art a longtemps été un métier dangereux. Ces artisans de la couleur, des broyeurs de pigments aux plus grands maîtres, ont littéralement sacrifié leur santé pour créer la beauté.

Aujourd'hui, lorsque vous contemplez un Rembrandt ou un Turner, pensez à ces blancs de plomb qui sculptent la lumière, à ces vermillons qui enflamment les draperies, à ces verts arsenicaux qui font vibrer les paysages. Chaque couleur porte en elle une histoire de quête obsessionnelle, d'alchimie dangereuse, et de génie créatif.

Et la prochaine fois que vous choisirez une reproduction ou une œuvre inspirée des maîtres anciens pour votre intérieur, vous saurez que vous capturez cette magie séculaire, mais avec la sérénité des techniques modernes. La beauté n'exige plus le sacrifice – elle s'offre désormais sans danger, préservant la santé tout en honorant l'héritage extraordinaire de ces couleurs qui ont façonné l'histoire de l'art.

Questions fréquentes

Les tableaux anciens dans les musées sont-ils dangereux à regarder ?

Absolument pas, et c'est une excellente question que beaucoup se posent ! Les pigments toxiques utilisés par les maîtres anciens sont parfaitement stables une fois fixés dans les liants (huile, œuf, gomme) et protégés par les vernis. Ils ne libèrent aucune substance dangereuse dans l'air. Vous pouvez admirer un Rembrandt, un Titien ou un Turner en toute sécurité. Le danger existait uniquement lors de la fabrication et de l'application des pigments, lorsque les poussières et particules pouvaient être inhalées ou ingérées. Les conservateurs de musées prennent des précautions lors des restaurations, mais pour le public, aucun risque. C'est d'ailleurs fascinant de penser que ces œuvres traversent les siècles en préservant leur intensité chromatique, témoignage de la qualité exceptionnelle de ces pigments anciens, aussi dangereux qu'ils aient été pour leurs créateurs.

Pourquoi les artistes continuaient-ils d'utiliser ces pigments toxiques s'ils savaient qu'ils étaient dangereux ?

C'est toute la complexité de cette histoire ! D'abord, les connaissances sur la toxicité étaient très limitées avant le XIXe siècle. Certes, on savait vaguement que certains pigments pouvaient rendre malade, mais on ne comprenait pas les mécanismes d'intoxication chronique. Ensuite, et c'est crucial : ces pigments étaient irremplaçables. Le blanc de plomb offrait une luminosité et un pouvoir couvrant qu'aucun autre blanc ne pouvait égaler. Le vermillon donnait un rouge d'une vivacité incomparable. Pour un artiste en quête de perfection, renoncer à ces couleurs aurait été comme demander à un musicien de jouer avec un instrument désaccordé. Enfin, n'oublions pas le contexte économique : les artistes dépendaient de leurs commanditaires qui exigeaient certaines couleurs, certains effets. La passion artistique, le professionnalisme, et l'ignorance des risques réels se combinaient pour perpétuer l'usage de ces pigments dangereux.

Les reproductions modernes de tableaux célèbres utilisent-elles des pigments plus sûrs ?

Oui, et c'est une révolution fantastique pour les amateurs d'art ! Depuis le milieu du XXe siècle, l'industrie des pigments a développé des alternatives synthétiques qui reproduisent fidèlement les couleurs des maîtres anciens sans aucune toxicité. Par exemple, le blanc de titane a remplacé le blanc de plomb, offrant une luminosité comparable sans le danger. Des rouges organiques synthétiques remplacent le vermillon au mercure. Les verts modernes à base de phtalocyanine surpassent même les verts arsenicaux en vivacité. Les reproductions de qualité utilisent ces pigments contemporains pour capturer l'essence chromatique des originaux. Résultat : vous pouvez avoir chez vous une reproduction d'un Vermeer ou d'un Van Gogh qui respecte parfaitement la palette originale, mais avec des matériaux conformes aux normes de sécurité actuelles. C'est le meilleur des deux mondes : la beauté historique avec la sécurité moderne. Pour les collectionneurs et décorateurs, c'est une opportunité magnifique d'intégrer l'héritage des grands maîtres dans leur quotidien, sans aucun compromis sur la qualité ni sur la santé.