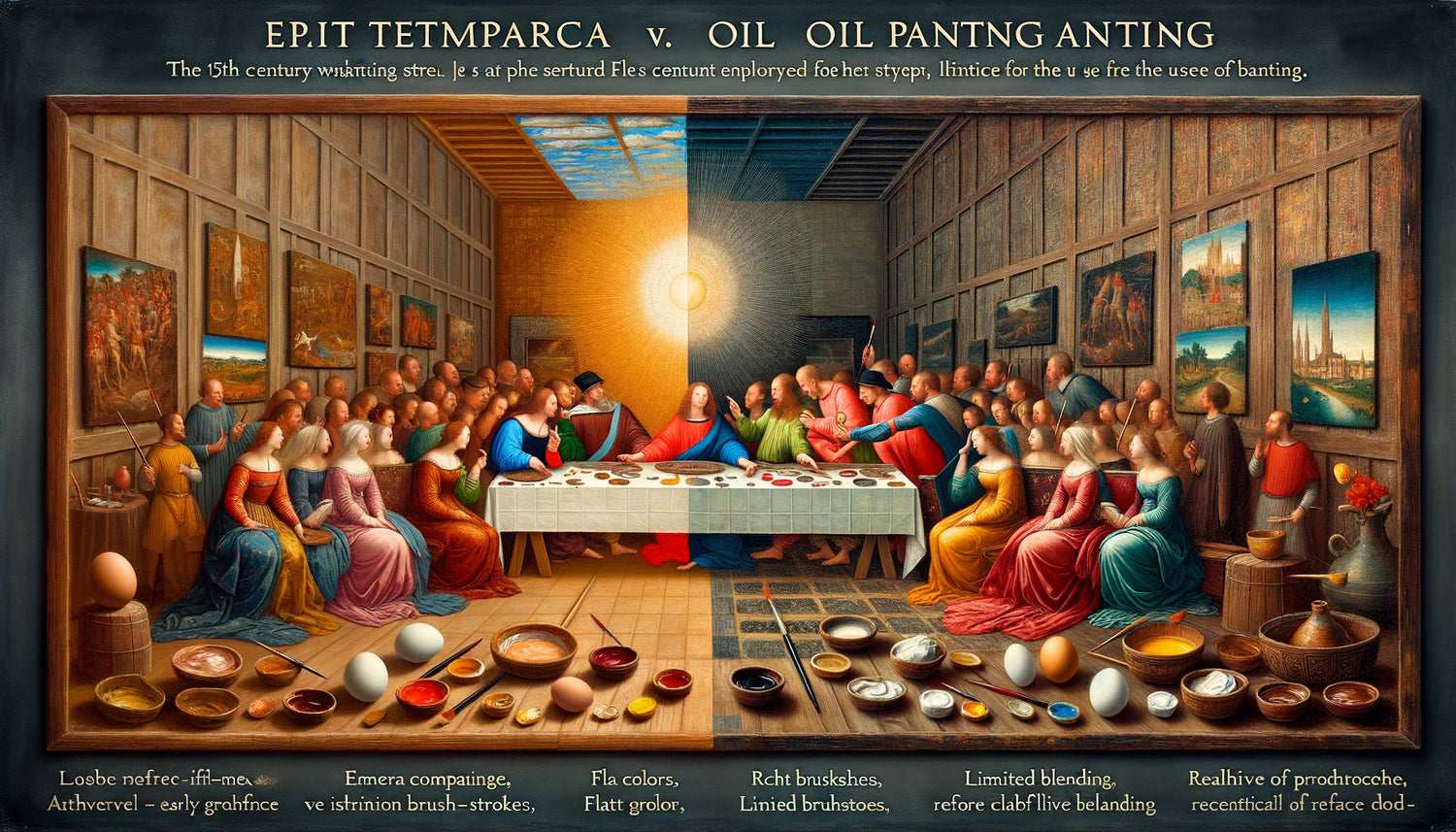

Dans l'atelier silencieux d'un maître florentin du XVe siècle, un geste change tout. Le pinceau glisse sur le panneau de bois avec une fluidité inconnue jusqu'alors. Les pigments ne sèchent plus en quelques minutes, mais restent malléables pendant des heures, parfois des jours. Les couleurs se fondent l'une dans l'autre comme par magie. Ce moment marque l'une des ruptures les plus spectaculaires de l'histoire de l'art : le passage de la détrempe à la peinture à l'huile.

Voici ce que cette révolution technique a apporté aux artistes : une liberté de repentir et de correction impossible auparavant, une profondeur chromatique inédite capable de capturer la lumière elle-même, et une capacité à représenter les textures avec un réalisme stupéfiant. Ces trois avancées ont littéralement transformé la peinture, la faisant basculer d'un art de la rapidité et de la certitude vers un art de la contemplation et de la perfectibilité.

Vous est-il déjà arrivé d'admirer un portrait ancien où la lumière semble émaner de la toile, où les velours paraissent palpables, où le regard du sujet vous transperce ? Cette magie visuelle que nous tenons pour acquise dans les chefs-d'œuvre des musées n'existait tout simplement pas avant l'adoption de la peinture à l'huile. Les artistes travaillant à la détrempe devaient composer avec des limites frustrantes : séchage immédiat, impossibilité de fondre les tons, couleurs mates et poudreuses.

Rassurez-vous, cette histoire n'est pas qu'une anecdote pour historiens d'art. Elle éclaire directement les œuvres que vous contemplez, collectionnez ou souhaitez intégrer dans votre intérieur. Comprendre cette révolution, c'est développer un regard plus aiguisé sur les tableaux qui vous entourent.

Je vous propose de plonger dans cette mutation technique qui a redéfini ce que signifiait peindre, et découvrir comment un simple changement de médium a ouvert des possibilités créatives que les générations précédentes n'auraient jamais imaginées.

Le temps retrouvé : quand la peinture cesse d'être une course contre la montre

Imaginez devoir terminer un visage en moins de vingt minutes. C'était la réalité des peintres à la détrempe. Cette technique mélangeait les pigments à un liant aqueux – généralement du jaune d'œuf ou de la colle animale – qui séchait avec une rapidité impitoyable. Chaque coup de pinceau était définitif. L'erreur n'avait pas sa place, ou presque.

Les artistes développaient des stratégies d'exécution millimétrées : ils divisaient leurs compositions en zones à traiter séparément, préparaient minutieusement leurs mélanges de couleurs à l'avance, appliquaient la peinture par fines hachures parallèles pour construire progressivement les volumes. Le résultat ? Des œuvres d'une précision admirable, certes, mais aussi d'une certaine rigidité.

L'arrivée de la peinture à l'huile bouleverse cette contrainte temporelle. Les pigments broyés dans l'huile de lin ou de noix restent frais pendant des heures, voire des jours selon l'épaisseur de la couche. Cette plasticité nouvelle offre aux artistes un luxe inouï : le temps de réfléchir, d'ajuster, de perfectionner. Un nez mal placé ? On peut le reprendre. Une ombre trop dure ? On la fond délicatement avec le ton adjacent.

Cette liberté temporelle transforme radicalement le processus créatif. La peinture devient méditation plutôt que sprint. Les artistes peuvent désormais travailler alla prima, dans le frais, en mélangeant les couleurs directement sur la toile pour obtenir des transitions subtiles impossibles avec la détrempe. Jan van Eyck, considéré comme l'un des pionniers de cette technique dans les Flandres, exploite ce potentiel pour créer des dégradés d'une douceur surnaturelle dans ses célèbres portraits.

La profondeur réinventée : comment la lumière s'est mise à vivre dans la peinture

Voici peut-être la transformation la plus spectaculaire : la capacité de la peinture à l'huile à capter et restituer la lumière. Cette magie repose sur une propriété physique simple mais révolutionnaire : la transparence des couches successives.

Avec la détrempe, les pigments mélangés à l'eau ou à l'œuf produisaient un film opaque et mat. La lumière rebondissait sur la surface sans pénétrer la matière picturale. Les couleurs restaient en surface, littéralement. La peinture à l'huile, elle, crée de la profondeur. Grâce aux glacis – ces fines couches translucides superposées – la lumière pénètre les strates de peinture, rebondit sur la préparation blanche du support, et ressort enrichie, chargée de nuances complexes.

Cette technique du glacis permet des effets visuels stupéfiants. Un rouge n'est plus simplement un rouge appliqué en aplat, mais le résultat de plusieurs couches translucides qui créent une vibration chromatique inédite. Les carnations prennent vie : on peut superposer des tons rosés, ocres, verdâtres pour recréer la complexité de la peau humaine avec ses veines, ses transparences, ses variations subtiles.

Les maîtres vénitiens comme Titien ou Giorgione porteront cette approche à son sommet. Leurs toiles semblent irradier de l'intérieur, comme si une source lumineuse était emprisonnée sous la surface peinte. Cette luminosité intérieure, impossible à obtenir avec la détrempe, devient la signature des grands coloristes de la Renaissance et du Baroque.

L'or n'est plus obligatoire pour faire briller une œuvre

Détail significatif : avant la peinture à l'huile, les artistes devaient recourir à de véritables feuilles d'or pour représenter la lumière divine ou les éléments précieux. Avec les nouvelles possibilités chromatiques de l'huile, un simple glacis jaune pouvait produire un effet lumineux comparable, rendant l'art progressivement plus accessible et libérant les artistes de la dépendance aux matériaux précieux.

Le réalisme tactile : quand la peinture fait croire au toucher

Passez votre main (mentalement !) sur un portrait de Van Eyck. Vous jureriez sentir la texture du velours, la froideur de la perle, la douceur du pelage d'un petit chien. Cette illusion tactile représente l'un des acquis majeurs de la révolution picturale amenée par l'huile.

La détrempe, avec son rendu mat et relativement uniforme, ne permettait pas de différencier visuellement les matières avec autant de précision. Toutes les surfaces partageaient cette même qualité poudreuse, cette même planéité. L'huile introduit la notion de texture picturale. Selon l'épaisseur d'application, la dilution du médium, le geste du pinceau, on peut créer des empâtements pour les tissus épais, des surfaces lisses et brillantes pour les métaux, des glacis transparents pour les voilages.

Cette capacité à moduler la matière picturale elle-même ouvre un champ expressif vertigineux. Rembrandt exploitera magistralement cette possibilité quelques siècles plus tard, construisant ses portraits avec des empâtements généreux dans les zones de lumière et des glacis sombres dans les ombres, créant ainsi un relief presque sculptural sur la toile.

Les peintres flamands du XVe siècle, pionniers de cette approche, développent une virtuosité dans la représentation des matières qui sidère leurs contemporains italiens. Dans leurs compositions, on distingue immédiatement le satin du drap, le cuivre du bronze, le marbre du bois. Cette différenciation tactile des textures enrichit considérablement le vocabulaire visuel disponible.

La couleur libérée : du limité au quasi-infini chromatique

Autre révolution moins visible mais fondamentale : l'expansion de la palette chromatique. La détrempe imposait des restrictions strictes sur les mélanges de couleurs. Certains pigments réagissaient mal au liant aqueux, d'autres changeaient d'aspect en séchant, créant des surprises désagréables pour l'artiste.

L'huile se révèle un liant beaucoup plus stable et universel. Elle accepte une gamme plus large de pigments, y compris certains qui étaient problématiques en détrempe. Surtout, elle préserve l'intensité chromatique après séchage. Ce que vous peignez est ce que vous obtenez – un avantage considérable pour la planification des harmonies colorées complexes.

Les mélanges optiques deviennent également plus sophistiqués. En superposant des glacis de couleurs différentes, les artistes créent des teintes impossibles à obtenir par simple mélange mécanique sur la palette. Un vert créé par superposition d'un glacis bleu et d'un glacis jaune possède une profondeur et une vibration qu'un vert mélangé directement ne peut égaler.

Cette richesse chromatique nouvelle se manifeste particulièrement dans les paysages. Les ciels gagnent en subtilité, les lointains en atmosphère. La perspective aérienne – cet affadissement progressif des couleurs et des contrastes avec la distance – devient réalisable avec une précision photographique grâce aux glacis modulés de la peinture à l'huile.

Le grand format devient possible : peindre monumental sans contrainte

Détail technique aux conséquences majeures : la peinture à l'huile adhère parfaitement à la toile, ce support textile léger et économique. La détrempe, elle, exigeait généralement des supports rigides comme le bois ou le mur (fresque). Cette limitation restreignait considérablement les dimensions possibles – un panneau de bois trop grand se déforme, se fissure.

L'adoption de la toile comme support privilégié, rendue possible par les qualités adhésives de l'huile, libère les artistes des contraintes dimensionnelles. On peut désormais créer des compositions monumentales transportables, les enrouler pour les déplacer, couvrir des murs entiers sans les peindre directement.

Cette flexibilité logistique encourage l'ambition formelle. Les grandes machines baroques, les vastes paysages romantiques, les compositions impressionnistes en plein air – toutes deviennent envisageables grâce à cette combinaison révolutionnaire du médium huileux et du support textile. La mobilité de l'art change radicalement, les échanges entre écoles artistiques s'intensifient.

Un art qui voyage et influence plus rapidement

Conséquence culturelle majeure : les innovations stylistiques circulent désormais plus facilement. Une toile peut traverser l'Europe sans dommage là où un panneau de bois risquait la casse. Cette circulation accélérée des œuvres fertilise les échanges artistiques et accélère l'évolution des styles.

Envie de vivre avec ces chefs-d'œuvre chez vous ?

Découvrez notre collection exclusive de tableaux inspirés d'artistes célèbres qui capturent la richesse chromatique et la profondeur lumineuse héritées de cette révolution picturale.

L'héritage vivant : pourquoi cette révolution nous touche encore aujourd'hui

Cinq siècles après son adoption généralisée, la peinture à l'huile reste le médium privilégié de millions d'artistes contemporains. Cette longévité exceptionnelle témoigne de la profondeur de la révolution technique amorcée au XVe siècle.

Chaque tableau que vous admirez dans un musée ou une galerie, chaque reproduction qui orne votre intérieur, porte en lui cet héritage. Les possibilités picturales ouvertes par le passage de la détrempe à l'huile ont façonné notre conception même de ce qu'est une peinture : un objet capable de capturer la lumière, de différencier les textures, de créer l'illusion de la profondeur, de fixer des harmonies chromatiques subtiles.

Cette révolution technique a permis l'émergence de mouvements artistiques entiers. Sans elle, pas de sfumato léonardesque, ces transitions vaporeuses entre ombre et lumière qui donnent son mystère à la Joconde. Pas de clair-obscur caravagesque, ces contrastes dramatiques entre zones illuminées et ténèbres profondes. Pas de vibrations colorées impressionnistes, où les touches de couleurs pures juxtaposées créent des mélanges optiques scintillants.

Lorsque vous choisissez une œuvre pour votre espace de vie, vous prolongez inconsciemment cette histoire. Vous invitez dans votre quotidien le fruit de cette mutation technique qui a redéfini les possibilités de l'art pictural. La profondeur d'un paysage vénitien, la luminosité d'un portrait flamand, la richesse textile d'une nature morte hollandaise – toutes ces qualités qui nous émeuvent aujourd'hui découlent directement de cette révolution silencieuse survenue dans les ateliers de la Renaissance.

Regardez différemment les tableaux qui vous entourent. Derrière chaque jeu de lumière, chaque texture convaincante, chaque couleur profonde, se cache cette conquête technique patiente qui a libéré le regard des artistes et enrichi le nôtre. La peinture à l'huile n'a pas seulement changé comment on peint, elle a transformé ce que nous pouvons voir et ressentir face à une toile.

Questions fréquentes

Pourquoi les artistes n'ont-ils pas abandonné immédiatement la détrempe ?

L'adoption de la peinture à l'huile s'est faite progressivement sur plus d'un siècle. Plusieurs raisons expliquent cette transition lente. D'abord, la détrempe était une technique parfaitement maîtrisée avec ses propres qualités esthétiques – sa luminosité mate, sa précision linéaire – que certains artistes appréciaient. Ensuite, l'huile exigeait l'apprentissage de nouveaux gestes, de nouvelles recettes, un temps de séchage plus long qui bouleversait l'organisation des ateliers. Enfin, des résistances culturelles et corporatistes existaient : les guildes de peintres avaient leurs traditions, leurs secrets de fabrication jalousement gardés. Certains maîtres italiens continuèrent à utiliser la détrempe pour les fresques murales ou combinèrent les deux techniques (détrempe pour l'esquisse, huile pour les finitions). Cette coexistence prolongée montre que les révolutions techniques ne s'imposent jamais brutalement, mais négocient avec les pratiques établies.

Peut-on encore voir la différence entre détrempe et huile sur des œuvres anciennes ?

Absolument, et l'œil s'éduque rapidement à distinguer les deux techniques. Les œuvres à la détrempe présentent une surface mate, presque poudreuse, avec des couleurs d'une certaine clarté lumineuse mais sans profondeur. Les transitions entre les tons se font par hachures visibles ou juxtaposition de zones de couleurs plutôt que par fondu progressif. En revanche, les peintures à l'huile révèlent une surface plus variée – parfois brillante dans les glacis, parfois texturée dans les empâtements – avec des couleurs plus saturées et des transitions vaporeuses. La profondeur visuelle est également un indicateur : si vous avez l'impression que la lumière vient de l'intérieur de la peinture plutôt que de rebondir en surface, vous êtes probablement face à de l'huile. Dans les musées, regardez des panneaux italiens du début XVe (souvent détrempe) puis des œuvres flamandes de la même période (huile) : le contraste vous sautera aux yeux.

Cette révolution technique a-t-elle eu un impact sur les sujets représentés ?

Question fascinante qui révèle combien technique et contenu s'influencent mutuellement. Oui, la peinture à l'huile a encouragé certains genres picturaux qui exploitaient particulièrement ses qualités. Le portrait psychologique gagne en subtilité grâce aux transitions délicates des carnations et la capacité à capter le regard. La nature morte explose littéralement comme genre autonome aux Pays-Bas au XVIIe siècle, les artistes rivalisant de virtuosité dans le rendu des textures : transparence du verre, velouté des fruits, brillance des métaux. Le paysage atmosphérique, avec ses lointains vaporeux et ses ciels nuancés, devient possible grâce aux glacis modulés. Même la peinture religieuse évolue : les scènes sacrées gagnent en humanité et en présence physique quand les corps acquièrent cette chair palpable que permet l'huile. Les possibilités techniques nouvelles ont littéralement ouvert de nouveaux territoires thématiques, prouvant que l'histoire de l'art n'est jamais seulement une histoire des idées, mais aussi une histoire des matériaux et des gestes.