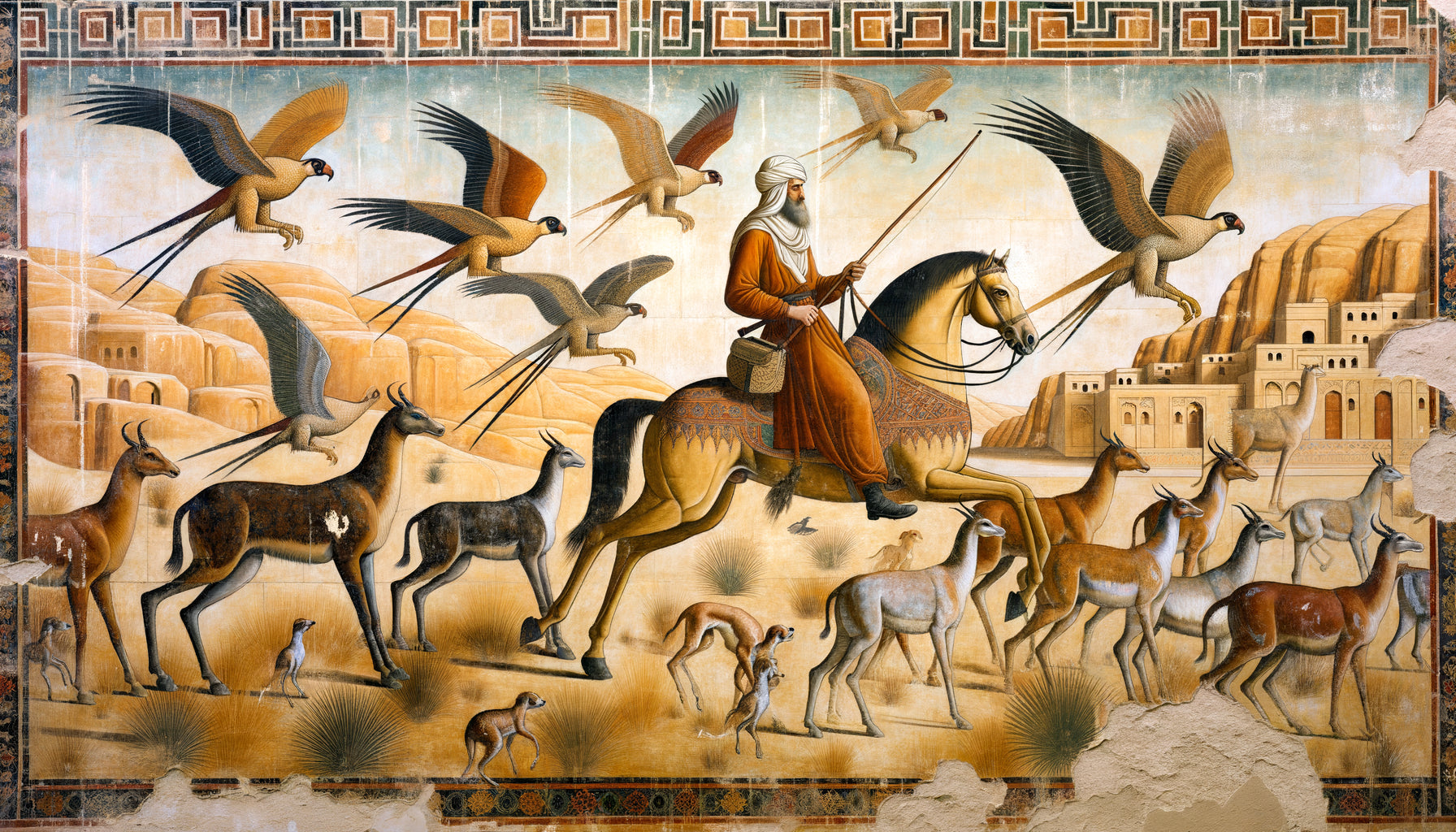

Dans les salons feutrés de Londres en 1860, une révolution silencieuse transformait notre rapport au monde animal. Imaginez la stupéfaction des visiteurs découvrant pour la première fois un tigre du Bengale ou un cacatoès des Moluques, capturés avec une précision inédite, mêlant la froideur documentaire de la photographie naissante et la chaleur vibrante de la peinture à l'huile. Cette alliance audacieuse n'était pas un simple caprice esthétique : elle incarnait la soif d'une époque où science et art marchaient encore main dans la main.

Voici ce que cette fusion photographique-picturale apportait aux artistes victoriens : une exactitude anatomique impossible à obtenir avec les croquis de terrain, la capacité de figer des créatures imprévisibles le temps d'une étude approfondie, et surtout l'opportunité de révéler au grand public la splendeur de faunes lointaines qu'ils ne verraient jamais autrement. Dans un siècle d'exploration et d'expansion coloniale, documenter l'exotique était à la fois un acte scientifique, politique et artistique.

Le problème ? Les animaux exotiques ne posaient pas. Les perroquets s'envolaient, les félins attaquaient, les reptiles se camouflaient. Les naturalistes revenaient d'expéditions lointaines avec des carnets de notes désespérément incomplets. Comment capturer l'essence d'une créature que vous ne reverrez peut-être jamais ? Comment convaincre l'Académie royale de la validité de vos observations si vos aquarelles manquent de précision ?

Rassurez-vous : les pionniers victoriens ont trouvé la réponse dans une alchimie technique révolutionnaire. En combinant la vérité mécanique du daguerréotype avec la sensibilité chromatique du pinceau, ils ont créé une nouvelle forme de documentation qui transcendait les limites de chaque médium pris isolément. Cette méthode hybride allait transformer non seulement l'histoire naturelle, mais également notre imaginaire collectif des animaux sauvages.

Quand la chambre noire rencontre l'atelier du peintre

La photographie, inventée officiellement en 1839, arrivait avec une promesse vertigineuse : celle de la vérité objective. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on pouvait capturer la réalité sans l'intermédiaire subjectif de la main humaine. Les artistes victoriens spécialisés dans l'animalier ont immédiatement compris le potentiel révolutionnaire de cette technologie.

Mais la photographie victorienne souffrait de limitations cruciales. Les temps de pose s'étendaient sur plusieurs secondes, parfois minutes. Impossible de figer un oiseau en plein vol ou un singe bondissant. De plus, les premiers procédés photographiques étaient monochromes : comment documenter les couleurs flamboyantes d'un ara ou les nuances subtiles du pelage d'un ocelot ? Les clichés en noir et blanc offraient une structure squelettique, mais il manquait la chair, la vie, la couleur.

C'est précisément là que la peinture intervenait comme complément indispensable. Les artistes utilisaient les photographies comme base anatomiquement correcte, puis ajoutaient les couleurs observées sur le vif ou décrites dans les notes d'expédition. Cette méthode hybride garantissait la précision scientifique tout en restaurant la vivacité esthétique. Le peintre animalier John Gould, célèbre pour ses magnifiques lithographies ornithologiques, faisait régulièrement appel à des photographes pour documenter les spécimens empaillés avant de les transformer en planches colorées d'une beauté saisissante.

La ménagerie comme studio photographique

L'essor des jardins zoologiques victoriens créa des opportunités sans précédent. Le Zoo de Londres, inauguré en 1828, devint un véritable laboratoire pour les artistes combinant photographie et peinture. Pour la première fois, lions, éléphants et pythons étaient accessibles sans traverser les océans. Les photographes pouvaient installer leur encombrant matériel et attendre patiemment le moment propice.

Mais photographier un animal vivant restait un défi monumental. Les créatures captives, stressées par les flash au magnésium et l'agitation des visiteurs, ne coopéraient guère. Les artistes victoriens développèrent alors une technique ingénieuse : ils photographiaient des spécimens naturalisés dans des poses soigneusement étudiées, puis se rendaient observer les animaux vivants pour noter leurs couleurs exactes, la texture de leur pelage, la translucidité de leurs plumes au soleil.

Cette approche en deux temps permettait de contourner les limites de chaque médium. La taxidermie offrait l'immobilité nécessaire à la photographie victorienne, tandis que l'observation directe fournissait les informations chromatiques et comportementales. Le peintre pouvait ensuite fusionner ces données en une représentation à la fois scientifiquement exacte et artistiquement convaincante. Cette méthode transformait le travail animalier en une discipline hybride entre science naturelle et beaux-arts.

L'exactitude au service de l'émerveillement

Dans une époque précinématographique, les images d'animaux exotiques façonnaient l'imaginaire collectif. Chaque illustration dans les prestigieuses publications comme 'The Illustrated London News' ou 'Nature' influençait la perception du public sur la faune lointaine. Les artistes victoriens portaient donc une responsabilité considérable : celle de la vérité.

La combinaison photographie-peinture répondait à cette exigence éthique. Les sociétés savantes, de plus en plus rigoureuses, rejetaient les représentations fantaisistes qui avaient caractérisé les bestiaires médiévaux. La Royal Society exigeait des preuves visuelles fiables pour valider les découvertes. Un daguerréotype accompagné d'une aquarelle annotée constituait une documentation quasi-juridique, infiniment plus crédible qu'un simple dessin de mémoire.

Cette rigueur documentaire servait également des objectifs pédagogiques. Les musées d'histoire naturelle utilisaient ces images hybrides pour éduquer un public de plus en plus urbain, coupé du monde naturel. Les enfants victoriens découvraient l'existence du tapir malais ou du condor des Andes à travers ces représentations qui mariaient la précision photographique et l'accessibilité picturale. L'émerveillement naissait de cette tension entre exactitude scientifique et beauté esthétique.

Le rôle politique de l'image animalière

Ne sous-estimons pas la dimension impériale de cette entreprise documentaire. L'Empire britannique s'étendait sur tous les continents, et documenter les animaux exotiques revenait à cataloguer les richesses naturelles des colonies. Chaque image de tigre indien, de kangourou australien ou de zèbre africain affirmait symboliquement la maîtrise britannique sur ces territoires et leurs ressources vivantes.

Les artistes victoriens travaillaient souvent pour des institutions gouvernementales ou des sociétés commerciales coloniales. Leurs représentations hybrides servaient de support à des conférences destinées à justifier l'expansion coloniale comme mission civilisatrice et scientifique. La précision de ces images, garantie par l'alliance de la photographie et de la peinture, conférait une autorité scientifique à des entreprises fondamentalement politiques.

Les pionniers de la fusion photographique-picturale

Certains noms émergent comme figures tutélaires de cette révolution documentaire. Joseph Wolf, peintre animalier germano-britannique, collaborait régulièrement avec des photographes pour créer des illustrations d'une précision stupéfiante. Ses lithographies de rapaces et de mammifères combinaient des études photographiques détaillées avec des observations comportementales méticuleuses. Wolf assistait aux séances photographiques dans les ménageries, notant chaque détail que l'objectif ne pouvait capturer : l'orientation exacte d'une plume, la tension d'un muscle sous la peau.

Philip Henry Gosse, naturaliste et illustrateur, développa une méthode systématique pour intégrer photographie et aquarelle dans ses travaux ornithologiques. Il photographiait d'abord un spécimen sous différents angles, créant une bibliothèque de références anatomiques. Ensuite, il peignait l'oiseau dans son habitat naturel reconstitué, s'appuyant sur ces photographies pour garantir l'exactitude des proportions et des détails. Ses planches, publiées dans de somptueuses éditions à tirage limité, devenaient des objets de collection prisés par l'aristocratie éclairée.

Ces artistes ne travaillaient pas en isolation. Ils collaboraient étroitement avec des photographes spécialisés comme Frederick York, qui développa des techniques pour photographier des animaux dans des conditions d'éclairage difficiles. York expérimentait avec des miroirs et des réflecteurs pour illuminer uniformément ses sujets, créant des négatifs exploitables par les peintres. Cette synergie entre techniciens de l'image et artistes traditionnels caractérisait l'innovation victorienne.

De l'atelier victorien à votre intérieur contemporain

Cette tradition de documentation hybride a laissé un héritage durable. Les magnifiques planches naturalistes victoriennes, nées de cette alliance entre photographie et peinture, continuent d'inspirer designers et décorateurs. Leur esthétique unique, à la fois scientifique et poétique, s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains en quête d'authenticité et de raffinement.

L'art animalier victorien apporte une profondeur historique qui contraste élégamment avec le minimalisme moderne. Ces images témoignent d'une époque où la curiosité scientifique et la sensibilité artistique formaient un tout indivisible. Accrocher une reproduction de ces œuvres hybrides, c'est inviter dans son salon l'esprit d'exploration et d'émerveillement qui caractérisait l'ère victorienne.

Les techniques développées par ces pionniers préfigurent d'ailleurs nos pratiques numériques actuelles. Quand nous rehaussons nos photographies avec des filtres et des retouches, quand nous combinons plusieurs images en composites complexes, nous prolongeons l'esprit de ces artistes qui refusaient de se limiter à un seul médium. La fusion créative reste un principe artistique intemporel.

Laissez l'héritage victorien inspirer votre décoration

Découvrez notre collection exclusive de tableaux d'animaux qui célèbrent cette tradition d'excellence artistique et documentaire, pour transformer vos murs en galerie naturaliste contemporaine.

L'héritage d'une révolution visuelle

Aujourd'hui, avec nos smartphones et logiciels de retouche, nous oublions facilement les défis que représentait la simple capture d'une image animale au XIXe siècle. Les artistes victoriens qui combinaient photographie et peinture n'étaient pas seulement des techniciens habiles : ils étaient des pionniers qui repoussaient les frontières de la représentation visuelle.

Leur héritage perdure dans chaque documentaire animalier, chaque illustration naturaliste, chaque photographie de faune sauvage. Ils ont établi les standards de précision et de beauté qui définissent encore aujourd'hui la documentation animalière de qualité. Plus profondément, ils nous ont légué une conviction : que l'exactitude scientifique et l'émotion esthétique ne s'opposent pas, mais se renforcent mutuellement.

En contemplant une planche victorienne représentant un paon majestueux ou un léopard tapi dans la pénombre, nous ne voyons pas simplement un animal. Nous voyons le fruit d'innombrables heures d'observation patiente, de manipulations chimiques périlleuses dans des chambres noires improvisées, de coups de pinceau méticuleusement appliqués. Nous voyons l'incarnation visuelle de la curiosité humaine face à la diversité du vivant.

La prochaine fois que vous croiserez une image d'animal exotique, prenez un moment pour apprécier le chemin parcouru depuis ces ateliers victoriens enfumés. Et peut-être, inspiré par ces pionniers, oserez-vous combiner plusieurs techniques dans vos propres projets créatifs. Car l'innovation naît souvent aux intersections, là où des mondes apparemment incompatibles se rencontrent pour créer quelque chose d'entièrement nouveau.

Questions fréquentes sur l'art animalier victorien

Pourquoi les artistes ne se contentaient-ils pas uniquement de la photographie ?

Excellente question ! La photographie victorienne présentait des limitations techniques majeures qui la rendaient insuffisante pour une documentation animalière complète. D'abord, tous les procédés photographiques de l'époque étaient monochromes, incapables de capturer les couleurs souvent spectaculaires des animaux exotiques. Imaginez essayer de documenter un perroquet ara ou un papillon morpho uniquement en noir et blanc : l'information chromatique, essentielle pour l'identification scientifique, disparaissait complètement. Ensuite, les temps de pose longs empêchaient de figer le mouvement. Un oiseau en vol ou un mammifère en action apparaissait comme une tache floue inutilisable. Enfin, la photographie ne pouvait capturer certains détails subtils comme la translucidité des ailes d'insecte ou la texture exacte d'un pelage sous différents éclairages. La peinture comblait ces lacunes en ajoutant les couleurs observées sur le vif, en restituant les textures subtiles et en permettant une composition idéale qui mettait en valeur les caractéristiques scientifiquement pertinentes de l'animal. Cette complémentarité transformait les limites de chaque médium en forces combinées.

Comment les artistes accédaient-ils aux animaux exotiques pour les documenter ?

L'accès aux animaux exotiques constituait un défi majeur que les Victoriens relevaient par plusieurs moyens ingénieux. Les jardins zoologiques, en pleine expansion durant cette période, offraient la solution la plus pratique. Le Zoo de Londres, par exemple, maintenait une collection grandissante de spécimens vivants que les artistes pouvaient observer et photographier moyennant autorisation. Les sociétés savantes comme la Zoological Society organisaient également des accès privilégiés pour leurs membres. Deuxièmement, les collections de taxidermie jouaient un rôle crucial : les muséums d'histoire naturelle accumulaient des spécimens naturalisés rapportés d'expéditions coloniales, offrant des modèles immobiles parfaits pour la photographie. Certains artistes accompagnaient même les expéditions scientifiques, embarquant sur des navires d'exploration avec leur matériel encombrant. Enfin, un marché parallèle existait : des marchands spécialisés importaient des animaux vivants ou empaillés destinés aux collectionneurs privés fortunés. Les artistes établis entretenaient des réseaux étendus leur donnant accès à ces sources diverses, transformant chaque nouvelle acquisition zoologique en opportunité documentaire. Cette infrastructure complexe explique pourquoi la documentation animalière restait une activité d'élite, nécessitant ressources financières et connexions sociales considérables.

Cette technique hybride est-elle encore utilisée aujourd'hui ?

Absolument, bien que sous des formes transformées par la technologie numérique ! Le principe fondamental persiste : combiner plusieurs techniques pour dépasser les limitations de chacune. Les illustrateurs naturalistes contemporains commencent souvent par des photographies de référence haute résolution, qu'ils transforment ensuite numériquement ou manuellement en illustrations stylisées mettant en valeur les caractéristiques diagnostiques des espèces. Les documentaires animaliers utilisent régulièrement des images composites, fusionnant plusieurs prises photographiques avec des retouches numériques pour créer des scènes impossibles à capturer en un seul cliché. Dans l'édition scientifique, les planches d'identification combinent toujours photographies et illustrations : les photos montrent l'apparence générale, tandis que les dessins schématiques isolent les détails anatomiques pertinents. Même les applications d'identification d'espèces sur smartphone intègrent cette approche hybride, superposant annotations et surlignages sur des photographies pour guider l'utilisateur. La différence majeure réside dans les outils : là où les Victoriens passaient des semaines à peindre minutieusement sur des tirages photographiques, un illustrateur contemporain utilise des tablettes graphiques et des logiciels comme Photoshop ou Procreate. Mais l'esprit reste identique : marier la vérité documentaire de la photographie avec la clarté pédagogique et la beauté de l'illustration peinte. Cette approche hybride demeure la référence en communication scientifique visuelle, prouvant la pertinence durable de l'intuition victorienne.