Imaginez les galeries des grands musées européens : des milliers de toiles représentant chevaux, chiens, cerfs, lions... Pourtant, cherchez la baleine. Ce géant des mers, la plus grande créature ayant jamais existé, reste invisible dans l'art occidental jusqu'à une époque étonnamment récente. Cette absence interroge : comment un animal aussi majestueux a-t-il pu échapper au regard des artistes pendant des siècles ?

Voici ce que cette exploration révèle : comprendre pourquoi la baleine est restée dans l'ombre de l'art occidental nous éclaire sur notre rapport changeant à la nature, dévoile les contraintes techniques qui ont longtemps limité les artistes, et révèle comment l'industrialisation a paradoxalement transformé ce monstre marin méconnu en icône artistique.

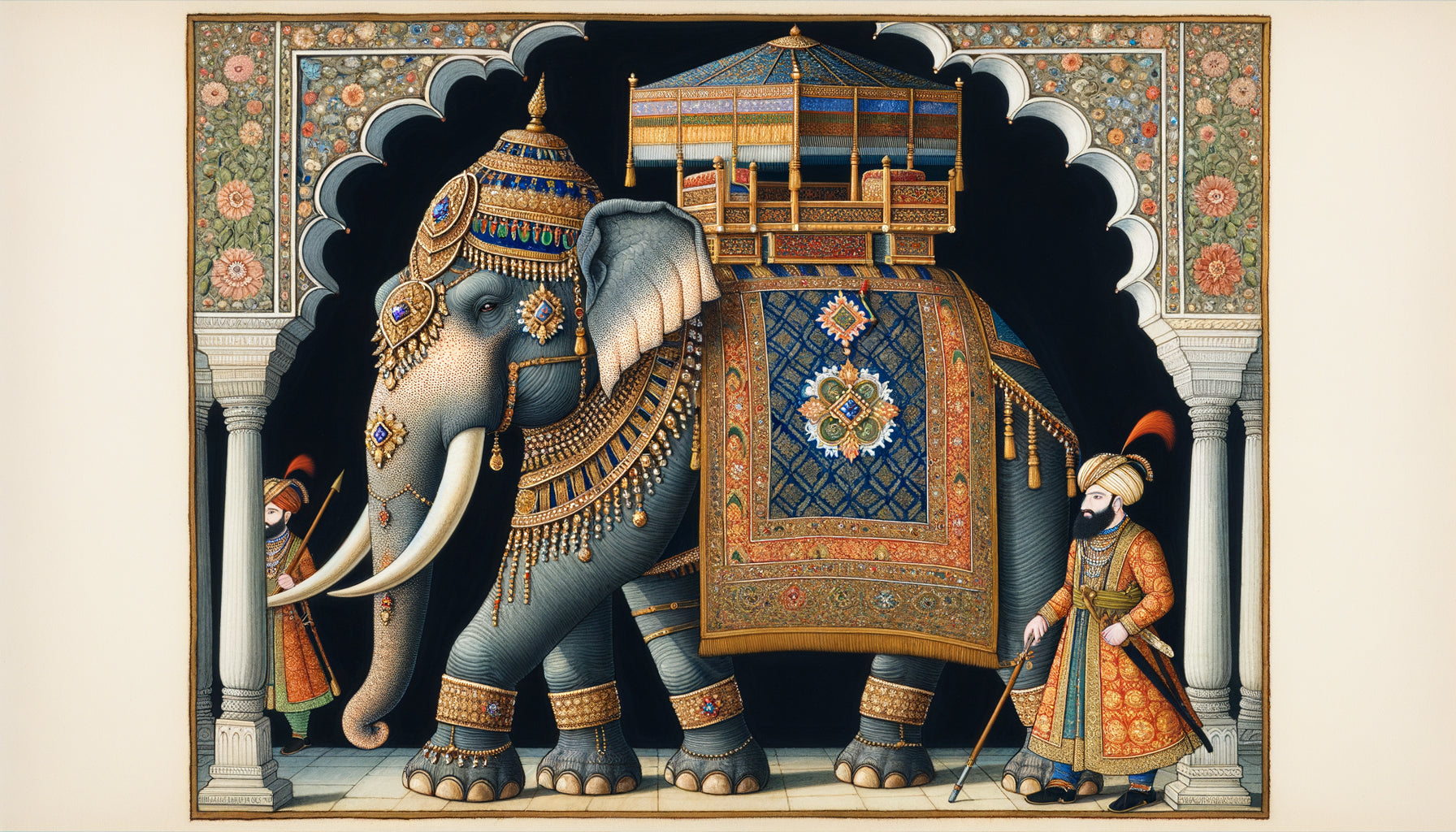

Vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'animaux exotiques – éléphants, rhinocéros, perroquets – ont trouvé leur place sur les toiles européennes bien avant la baleine ? La réponse tient à un faisceau de raisons fascinantes qui mêlent géographie, technique artistique et transformation culturelle. Suivez-moi dans cette enquête où l'histoire de l'art rencontre l'histoire maritime.

L'invisible des profondeurs : quand la mer cache ses géants

Pendant des siècles, la baleine reste un animal théorique pour la majorité des Européens. Contrairement aux animaux terrestres que les artistes peuvent observer, dessiner, étudier dans les ménageries princières ou croiser dans la nature, les baleines évoluent dans un monde inaccessible. Les habitants des côtes connaissent ces créatures par les échouages spectaculaires qui transforment les plages en théâtres d'anatomie improvisés.

Mais ces rencontres restent rares et chaotiques. Une baleine échouée se décompose rapidement, offrant un spectacle plus horrifique qu'inspirant. Les chairs gonflent, la peau se craquelle, l'odeur devient insupportable. Difficile pour un artiste de la Renaissance de capturer la grâce d'une créature dans cet état. Les quelques représentations médiévales montrent d'ailleurs des créatures monstrueuses, hybrides, plus proches du dragon que du mammifère marin.

Les marins eux-mêmes voient rarement les baleines dans leur élément naturel. Les routes commerciales privilégient les eaux peu profondes, longeant les côtes où les grands cétacés se font discrets. Seuls les baleiniers basques, norvégiens ou islandais développent une véritable connaissance de ces animaux – mais leur savoir reste pragmatique, commercial, rarement artistique.

Le bestiaire aristocratique : pourquoi le lion triomphe et la baleine disparaît

L'art occidental jusqu'au XIXe siècle obéit à des codes stricts. Les animaux représentés portent une charge symbolique héritée de l'Antiquité et enrichie par le christianisme. Le lion incarne la force royale, l'agneau la pureté christique, le cheval la noblesse guerrière. Ces références structurent l'imaginaire collectif depuis des millénaires.

La baleine, elle, n'a pas de place dans ce bestiaire codifié. Certes, l'histoire de Jonas mentionne un « grand poisson » – mais les artistes le représentent généralement comme une créature fantastique indéfinie, parfois proche du requin ou du dragon. La baleine en tant qu'espèce identifiable n'existe pas dans l'iconographie religieuse.

Par ailleurs, l'art animalier traditionnel célèbre des créatures associées au pouvoir aristocratique. Les scènes de chasse, les portraits équestres, les natures mortes avec gibier : tous ces genres valorisent la domination humaine sur la nature. Comment représenter une baleine dans ce contexte ? Impossible de la chasser depuis un château, de l'exposer dans une ménagerie, de la dresser pour les tournois. Son monde reste hermétiquement séparé de l'univers aristocratique.

Le défi technique de peindre l'insaisissable

Imaginez le processus créatif d'un peintre du XVIIe siècle souhaitant représenter une baleine. Il ne peut pas l'observer vivante dans son milieu naturel. Les descriptions des marins se contredisent, mêlant observations réelles et superstitions. Comment restituer les proportions exactes d'un animal de 20 mètres ? Comment capturer le mouvement fluide d'une créature qu'on ne voit qu'en surface, souvent réduite à un jet d'eau et une nageoire caudale ?

Les artistes de cette époque maîtrisent parfaitement l'anatomie des animaux terrestres. Ils dissèquent, mesurent, comparent. Léonard de Vinci remplit ses carnets de croquis équins d'une précision chirurgicale. George Stubbs peint des chevaux après avoir passé des mois à étudier leur musculature. Cette méthode empirique devient impossible avec les baleines.

Ajoutons la difficulté de représenter l'environnement marin. Pendant longtemps, la peinture de marine se concentre sur les navires et les ports, rarement sur les profondeurs. L'océan reste un décor plat, conventionnel. Comment y intégrer un animal dont l'essentiel du corps se cache sous la surface ? Les codes visuels nécessaires n'existent tout simplement pas encore.

1820-1850 : la révolution baleinière transforme l'art

Tout change au XIXe siècle. L'industrie baleinière connaît un essor spectaculaire, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Des milliers d'hommes embarquent pour des campagnes de plusieurs années dans le Pacifique et l'Atlantique. Ces marins développent une connaissance intime des baleines : leurs comportements, leurs migrations, leurs différentes espèces.

Cette familiarité nouvelle nourrit l'imaginaire collectif. Herman Melville publie Moby Dick en 1851, transformant la baleine en symbole littéraire puissant. Les récits de chasse se multiplient dans les journaux et magazines illustrés. La baleine devient un sujet d'actualité, de conversation, de fascination populaire.

Les artistes disposent enfin de sources visuelles fiables. Les baleiniers rapportent des croquis, des photographies apparaissent dans les années 1860, les muséums d'histoire naturelle exposent des squelettes spectaculaires. Joseph Mallord William Turner peint ses baleines majestueuses dans les années 1840, inaugurant une tradition nouvelle. Les impressionnistes et post-impressionnistes intégreront progressivement les cétacés dans leurs marines.

Paradoxalement, c'est au moment où l'homme commence à décimer les populations de baleines que ces créatures accèdent enfin à la dignité artistique. L'industrialisation qui les menace les rend simultanément visibles et désirables comme sujets picturaux.

Du monstre biblique à l'icône écologique : une métamorphose symbolique

L'absence puis l'émergence de la baleine dans l'art occidental reflète une transformation plus profonde de notre rapport au monde naturel. Jusqu'au XIXe siècle, la nature se divise en catégories morales : utile ou nuisible, belle ou effrayante, domestique ou sauvage. La baleine, trop grande, trop lointaine, trop étrange, échappe à ces classifications rassurantes.

Son apparition coïncide avec la naissance d'une sensibilité nouvelle : le sublime romantique. Les artistes recherchent désormais l'immensité, la puissance brute, le vertige face aux forces naturelles. La baleine incarne parfaitement ces qualités. Sa taille défie l'imagination, sa force impressionne, son monde sous-marin fascine.

Au XXe siècle, la baleine devient progressivement un symbole écologique. Les campagnes pour sa protection transforment ce prédateur océanique en victime innocente, en gardienne des mers, en messagère d'un équilibre fragile. L'art contemporain reflète cette nouvelle mythologie : installations monumentales, sculptures évoquant les menaces qui pèsent sur les océans, œuvres engagées pour la conservation marine.

Transformez votre intérieur avec la majesté du règne animal

Découvrez notre collection exclusive de tableaux d'animaux qui célèbrent la beauté sauvage et apportent une touche de nature sophistiquée à votre décoration.

Aujourd'hui : la baleine comme muse contemporaine

Visitez une galerie d'art actuelle, parcourez les catalogues de décoration intérieure : la baleine est partout. Illustrations minimalistes pour chambres d'enfants, photographies grand format de baleines à bosse jaillissant hors de l'eau, sculptures abstraites évoquant leurs formes fluides, motifs textiles inspirés de leurs migrations.

Cette omniprésence contemporaine rend son absence historique encore plus frappante. En moins de deux siècles, la baleine est passée du statut de créature quasiment invisible à celui d'icône décorative universelle. Ce parcours témoigne de notre relation changeante avec l'océan : longtemps perçu comme hostile et impénétrable, il devient aujourd'hui un espace de fascination, d'exploration, de préoccupation écologique.

Les artistes contemporains explorent la baleine sous tous les angles. Certains utilisent des technologies de pointe pour créer des expériences immersives, projetant des baleines en réalité augmentée dans nos salons. D'autres privilégient l'approche traditionnelle, peignant ces géants avec la minutie des naturalistes du XIXe siècle. La diversité des approches reflète notre fascination retrouvée pour ces créatures.

Leçons d'un silence artistique

L'histoire de la baleine dans l'art occidental nous enseigne une leçon fondamentale : nous ne représentons que ce que nous connaissons, et nous ne connaissons que ce que notre époque nous permet d'approcher. Les contraintes techniques, les structures symboliques, les possibilités d'observation façonnent nos imaginaires bien plus que nous l'imaginons.

Cette absence séculaire nous rappelle également l'humilité nécessaire face au monde naturel. Pendant des millénaires, la plus grande créature de la planète évoluait dans un univers parallèle, totalement ignorée de la culture occidentale. Combien d'autres merveilles naturelles restent encore invisibles, non par absence physique, mais par manque de cadres culturels pour les percevoir et les célébrer ?

Aujourd'hui, alors que les populations de baleines commencent lentement à se reconstituer après les massacres du XXe siècle, leur présence dans nos intérieurs via l'art et la décoration prend une dimension particulière. Chaque représentation devient un témoignage, un engagement, un rappel de ce que nous avons failli perdre.

Questions fréquentes sur les baleines dans l'art

Existe-t-il vraiment aucune représentation de baleine avant le XIXe siècle ?

Quelques rares exceptions existent effectivement, principalement dans les régions où la chasse à la baleine était pratiquée depuis longtemps, comme au Pays basque ou en Scandinavie. On trouve des baleines stylisées sur certaines cartes marines médiévales, et l'histoire biblique de Jonas a inspiré des représentations de « grands poissons » souvent peu réalistes. Cependant, il n'existe aucune tradition artistique continue représentant les baleines de manière naturaliste avant les années 1800. Les quelques images médiévales ou Renaissance montrent des créatures fantastiques qui ont peu à voir avec l'anatomie réelle des cétacés. Cette quasi-absence contraste fortement avec la profusion de représentations d'autres animaux – même exotiques comme les éléphants ou les lions – qui peuplent l'art européen depuis l'Antiquité. La baleine reste donc une exception remarquable dans l'histoire de l'art animalier occidental.

Pourquoi la baleine est-elle devenue si populaire dans la décoration moderne ?

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement contemporain. D'abord, la prise de conscience écologique a transformé la baleine en symbole de la protection des océans et de la biodiversité. Ensuite, ses formes élégantes et fluides s'adaptent parfaitement aux esthétiques minimalistes et scandinaves très prisées actuellement. La baleine évoque également le voyage, la liberté, l'immensité – des valeurs recherchées dans nos intérieurs souvent urbains et confinés. Pour les chambres d'enfants particulièrement, la baleine représente la douceur et l'émerveillement tout en étant éducative, permettant de sensibiliser les jeunes générations à la préservation marine. Enfin, les documentaires nature de haute qualité et les réseaux sociaux ont rendu ces créatures fascinantes accessibles visuellement, créant une familiarité nouvelle. Contrairement au XIXe siècle où la baleine symbolisait la conquête industrielle, elle incarne aujourd'hui une nature à protéger, un sauvage précieux à célébrer depuis nos salons.

Comment intégrer des œuvres représentant des baleines dans ma décoration ?

L'intégration dépend de l'atmosphère recherchée et de votre style décoratif. Pour un intérieur moderne et épuré, privilégiez des illustrations minimalistes en noir et blanc ou des photographies en grand format encadrées simplement. Dans un salon ou une salle à manger, une grande toile représentant une baleine à bosse créera un point focal spectaculaire tout en apportant une touche poétique. Pour les chambres d'enfants, optez pour des représentations plus douces et colorées qui stimulent l'imagination sans être envahissantes. Dans une ambiance plus traditionnelle ou maritime, les gravures anciennes de baleines style naturaliste s'intègrent parfaitement aux bois patinés et aux couleurs bleues. N'hésitez pas à jouer avec les échelles : une petite baleine sculptée sur une étagère dialogue subtilement avec une grande œuvre murale. L'essentiel est de respecter l'équilibre général de votre pièce, en laissant la baleine apporter cette touche de nature majestueuse sans dominer l'espace.