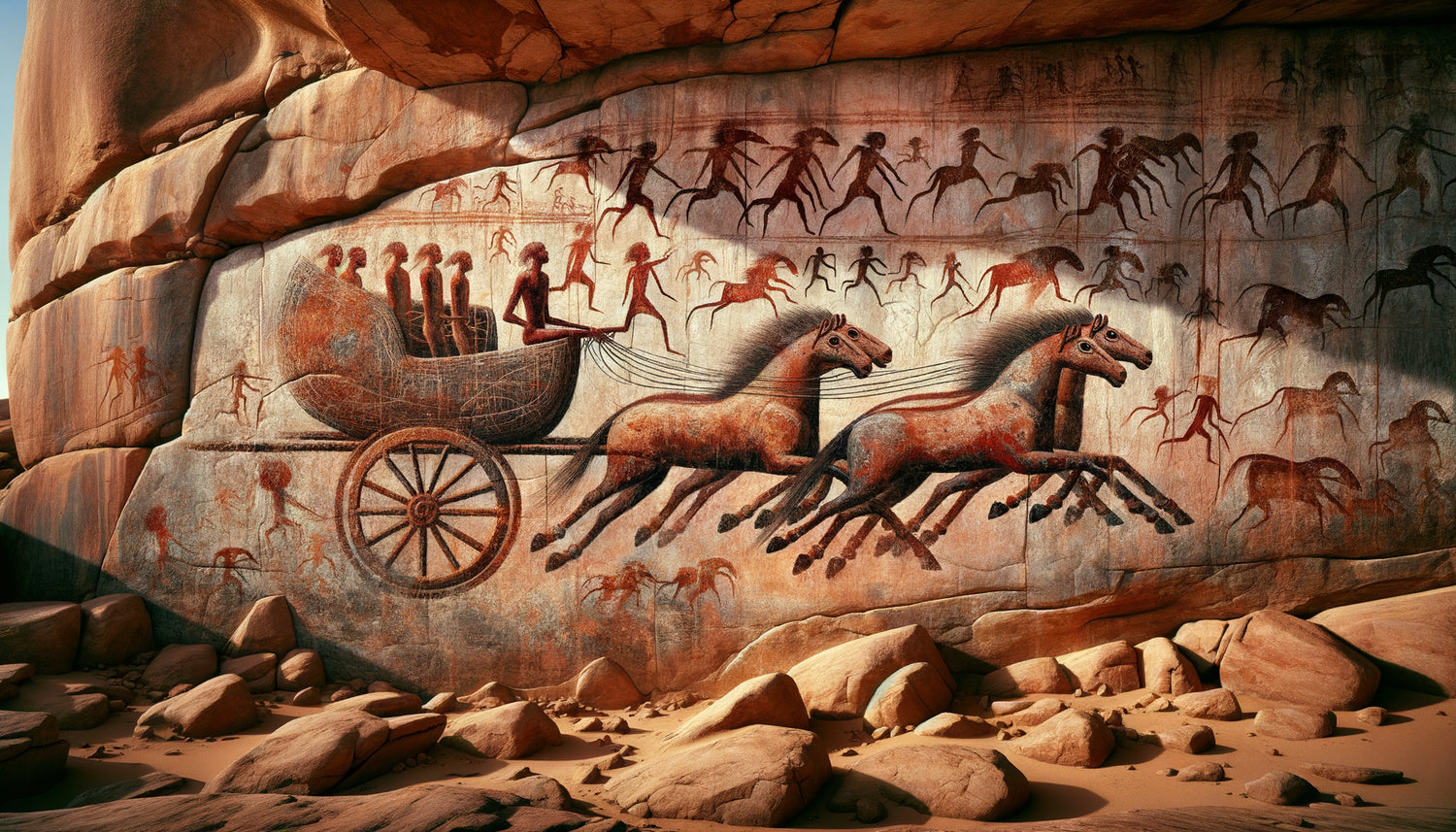

Imaginez un instant : au cœur des massifs rocheux du Tassili n'Ajjer ou de l'Ennedi, sous une lumière rasante qui fait vibrer l'ocre des parois, apparaît soudain une scène d'une puissance sidérante. Des chevaux galopent, tirés par des chars légers aux roues finement gravées, menés par des guerriers fiers. Ce n'est pas une photographie, ni même une peinture de musée. C'est un témoignage gravé dans la pierre il y a plus de 3 000 ans, quand le Sahara verdoyant basculait vers l'aridité.

Voici ce que ces peintures rupestres révèlent : l'arrivée du cheval et du char au Sahara marque une rupture civilisationnelle majeure, datée entre 1500 et 1000 avant notre ère, transformant les sociétés pastorales en cultures guerrières et commerçantes, immortalisant une révolution technologique comparable à l'invention de l'automobile. Cette période, baptisée « période caballine » par les archéologues, raconte l'histoire d'une conquête, d'échanges transcontinentaux et d'une fierté nouvelle.

Mais comment dater avec précision ces fresques millénaires dans un désert où le temps lui-même semble suspendu ? Comment distinguer l'avant de l'après, et surtout, pourquoi ces images de chevaux et de chars continuent-elles de nous fasciner, nous qui décorons nos intérieurs avec des références à ces civilisations anciennes ?

Je vous emmène dans un voyage à travers les strates du temps saharien, là où les parois rocheuses racontent mieux que n'importe quel livre d'histoire la transformation radicale d'un continent. Ensemble, nous allons comprendre non seulement quand ces représentations sont apparues, mais surtout pourquoi elles marquent un tournant esthétique et culturel qui résonne encore aujourd'hui dans nos inspirations décoratives.

Le Sahara d'avant : quand les girafes régnaient sur les parois

Avant l'apparition du cheval et du char dans les peintures rupestres du Sahara, les artistes préhistoriques célébraient un tout autre monde. Entre 8000 et 4000 avant notre ère, durant la période bubaline, les parois s'animaient de girafes monumentales, d'éléphants, de rhinocéros et d'hippopotames. Le Sahara était alors une vaste savane ponctuée de lacs et de rivières.

Puis vint la période pastorale (6000-2000 av. J.-C.), époque où les représentations changent radicalement. Les troupeaux de bovins dominent les compositions, accompagnés de scènes de vie quotidienne d'une finesse extraordinaire : traite des vaches, danses rituelles, campements. Les figures humaines deviennent plus élaborées, les techniques picturales se raffinent.

Mais aucun cheval. Aucun char. Ces animaux et ces technologies n'existaient tout simplement pas encore dans ce territoire. Les peintures rupestres du Sahara témoignent d'une société profondément enracinée dans l'élevage sédentaire, ignorant encore la vitesse et la puissance que le cheval allait apporter.

1500-1000 avant notre ère : l'arrivée fracassante du cheval

C'est aux alentours de 1500 avant notre ère que tout bascule. Les peintures rupestres du Sahara commencent à montrer l'introduction du cheval et du char dans ce que les spécialistes nomment la période caballine ou période équidienne. Cette datation repose sur plusieurs méthodes convergentes : la stratigraphie des superpositions de peintures, les comparaisons stylistiques avec d'autres sites méditerranéens, et plus récemment, les analyses au carbone 14 de matières organiques retrouvées dans les abris sous roche.

Les plus anciennes représentations de chevaux et de chars se concentrent dans des zones précises : le Tassili n'Ajjer en Algérie, le Fezzan en Libye, et les massifs de l'Aïr au Niger. Sur ces parois, le style change radicalement. Les chevaux sont représentés avec un dynamisme saisissant, souvent en plein galop, attelés à des chars légers à deux roues.

Ces chars, inspirés des modèles méditerranéens et proche-orientaux, témoignent d'échanges transcontinentaux sophistiqués. Les chars de guerre libyens, comme les nomment les égyptologues, possèdent des roues à rayons, une innovation technique majeure permettant vitesse et maniabilité. Les conducteurs sont représentés debout, en posture de commandement, souvent armés de lances ou de javelots.

Les routes des chars : un réseau transsaharien

L'apparition du cheval et du char dans les peintures rupestres du Sahara ne se limite pas à quelques sites isolés. Les archéologues ont identifié de véritables « routes des chars », des itinéraires jalonnés de gravures rupestres montrant ces attelages. Ces chemins relient le littoral méditerranéen aux régions subsahariennes, créant les premières grandes voies commerciales transsahariennes.

Henri Lhote, le célèbre archéologue français qui a révélé au monde les trésors du Tassili, a documenté plus de 800 représentations de chars dans ses expéditions des années 1950. Chaque site raconte une étape de cette conquête territoriale, chaque gravure immortalise la fierté de ces peuples maîtrisant une technologie révolutionnaire.

Pourquoi cette révolution équestre fascine-t-elle encore ?

Les peintures rupestres du Sahara montrant l'introduction du cheval et du char ne sont pas de simples documents historiques. Elles capturent un moment unique de l'humanité : celui où la vitesse, la mobilité et la puissance militaire se réinventent complètement.

Pour les sociétés sahariennes de l'époque, le cheval représentait bien plus qu'un moyen de transport. C'était un symbole de statut social, un avantage militaire décisif, et surtout, une rupture psychologique profonde avec les modes de vie antérieurs. Passer de la marche à pied ou du bœuf porteur au galop d'un cheval attelé équivalait à notre passage de la diligence au train express.

Cette transformation se lit dans le style même des représentations. Les figures deviennent plus stylisées, plus géométriques, traduisant peut-être une vision du monde plus abstraite, plus orientée vers la conquête et l'expansion. Les guerriers-conducteurs sont souvent représentés de manière héroïque, dans des postures traduisant le contrôle, la maîtrise, le commandement.

D'où venaient ces chevaux ? L'hypothèse méditerranéenne

Les chevaux n'étaient pas originaires d'Afrique subsaharienne. Leur apparition dans les peintures rupestres du Sahara témoigne de contacts avec les civilisations méditerranéennes, notamment les peuples libyens et les Garamantes, ces mystérieux habitants du Fezzan mentionnés par Hérodote.

Les analyses zooarchéologiques suggèrent que ces chevaux descendaient des races orientales, probablement introduites via l'Égypte ou la Cyrénaïque (actuelle Libye). Ils étaient plus petits que nos chevaux modernes, adaptés aux conditions arides, résistants et rapides. Le char lui-même trouve ses origines dans les modèles égyptiens et proche-orientaux, adaptés aux terrains sahariens plus accidentés.

Cette diffusion technologique s'est produite durant une période critique : celle de l'aridification du Sahara. Entre 3000 et 1000 avant notre ère, le désert gagne progressivement sur la savane. Le cheval et le char arrivent précisément quand les anciennes stratégies pastorales deviennent impossibles, offrant une solution de mobilité accrue pour des populations contraintes de parcourir des distances toujours plus grandes pour trouver eau et pâturages.

Une esthétique qui inspire nos intérieurs modernes

Aujourd'hui, ces représentations millénaires continuent d'exercer une fascination puissante. Dans nos intérieurs contemporains, les motifs inspirés des peintures rupestres du Sahara apportent une profondeur historique et une connexion avec des civilisations disparues.

Les silhouettes stylisées de chevaux attelés, les roues géométriques des chars, les postures dynamiques des conducteurs : tous ces éléments se retrouvent dans le design africain contemporain. Ils incarnent des valeurs universelles : le mouvement, la liberté, l'aventure, la conquête de nouveaux horizons.

Les couleurs ocre, terre de Sienne, noir de charbon utilisées par les artistes préhistoriques résonnent parfaitement avec les palettes naturelles recherchées dans la décoration actuelle. Ces teintes minérales créent une atmosphère à la fois intemporelle et profondément enracinée dans l'histoire humaine.

La puissance symbolique du cheval dans l'art africain

Au-delà des peintures rupestres du Sahara, le cheval occupe une place centrale dans l'imaginaire africain. Des bronzes du Bénin aux sculptures dogons, des textiles kente aux masques bambara, le cheval symbolise le pouvoir, la noblesse, la connexion entre le monde terrestre et spirituel.

Intégrer ces références dans son intérieur, c'est inviter plusieurs millénaires d'histoire, c'est créer un dialogue entre notre modernité et les racines profondes de l'humanité. C'est aussi célébrer l'ingéniosité de peuples qui ont su s'adapter, innover, et immortaliser leurs révolutions sur la pierre éternelle.

Laissez l'esprit du Sahara ancien inspirer votre espace

Découvrez notre collection exclusive de tableaux africains qui capturent la puissance intemporelle des civilisations sahariennes et transforment vos murs en véritables galeries d'histoire vivante.

L'héritage vivant des cavaliers du désert

Les peintures rupestres du Sahara montrant l'introduction du cheval et du char ne sont pas figées dans un passé révolu. Elles continuent d'influencer les cultures contemporaines, particulièrement chez les peuples touaregs et berbères qui se reconnaissent comme les héritiers de ces cavaliers du désert.

Les traditions équestres d'Afrique du Nord, les fantasias spectaculaires du Maroc, les parades des Peuls : toutes trouvent leurs racines dans cette période caballine immortalisée sur les parois rocheuses il y a plus de trois millénaires. Ces représentations anciennes ont créé une mythologie du cavalier saharien qui traverse les siècles.

Aujourd'hui, visiter les sites du Tassili n'Ajjer ou du plateau d'Ennedi, c'est marcher dans les pas de ces artistes anonymes qui ont capturé le moment exact où leur monde changeait. C'est toucher du regard le galop figé de chevaux qui ont réellement existé, conduits par des hommes et des femmes dont les descendants parcourent peut-être encore ces immensités.

Cette connexion directe avec le passé, cette possibilité de contempler exactement ce que nos ancêtres ont créé sans filtre ni interprétation moderne, constitue l'un des trésors les plus précieux de l'humanité. Les peintures rupestres du Sahara nous rappellent que les révolutions technologiques ont toujours fasciné les êtres humains, au point de les immortaliser pour l'éternité.

Conclusion : quand la pierre raconte l'avenir

Entre 1500 et 1000 avant notre ère, les peintures rupestres du Sahara ont commencé à montrer l'introduction du cheval et du char, marquant l'une des transformations les plus spectaculaires de l'histoire africaine. Ces représentations témoignent d'un moment où la technologie, le commerce et la guerre se sont réinventés, où un désert verdoyant est devenu une mer de sable traversée par des routes commerciales audacieuses.

Aujourd'hui, ces images millénaires continuent de nous parler. Elles nous invitent à célébrer l'innovation, à honorer la mémoire de civilisations extraordinaires, et à intégrer dans nos espaces de vie cette profondeur historique qui donne du sens à notre présent. Chaque fois que vous contemplez une représentation de ces cavaliers anciens, vous touchez quelque chose d'éternel : la capacité humaine à créer, à se transformer, et à laisser une trace qui défie le temps.

Alors, quelle trace laissez-vous dans votre propre espace ? Quelles histoires racontent vos murs ?

FAQ : Vos questions sur les peintures rupestres équestres du Sahara

Comment les archéologues datent-ils précisément ces peintures rupestres ?

La datation des peintures rupestres du Sahara montrant des chevaux et des chars combine plusieurs méthodes. D'abord, la stratigraphie : quand plusieurs peintures se superposent, la plus ancienne est dessous. Ensuite, les comparaisons stylistiques avec des sites méditerranéens dont les dates sont connues par d'autres moyens. Enfin, quand c'est possible, l'analyse au carbone 14 de résidus organiques (charbon de bois, liants) trouvés dans les pigments. Pour la période caballine, le consensus scientifique situe l'apparition des premières représentations équestres entre 1500 et 1000 avant notre ère, avec une concentration maximale autour de 1200 av. J.-C. Cette datation correspond parfaitement aux données historiques sur la diffusion du cheval domestique depuis le Proche-Orient vers l'Afrique du Nord.

Peut-on encore visiter ces sites de peintures rupestres aujourd'hui ?

Oui, plusieurs sites majeurs sont accessibles, bien qu'avec des niveaux de difficulté variables. Le Tassili n'Ajjer en Algérie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, propose des circuits organisés avec guides spécialisés. Le plateau d'Ennedi au Tchad devient progressivement accessible aux voyageurs aventureux. En Libye, le Fezzan abrite des milliers de gravures, mais l'instabilité politique complique l'accès. Ces visites requièrent généralement une excellente condition physique, une préparation logistique sérieuse et un respect absolu des sites. Attention : toucher les peintures est strictement interdit, car les huiles de la peau accélèrent leur dégradation. Pour ceux qui ne peuvent voyager, de nombreux musées (Musée du Bardo à Alger, Musée du Quai Branly à Paris) exposent des reproductions fidèles et des relevés de ces œuvres extraordinaires.

Pourquoi le cheval a-t-il remplacé d'autres animaux dans l'art saharien ?

Le cheval n'a pas tant remplacé les autres animaux qu'il a symbolisé une nouvelle ère. Son apparition dans les peintures rupestres du Sahara coïncide avec l'aridification du désert et la transformation des sociétés pastorales en groupes plus mobiles et militarisés. Le cheval offrait des avantages décisifs : vitesse supérieure au bœuf, capacité à parcourir de longues distances dans des conditions arides, avantage militaire considérable. Sur le plan symbolique, le cheval incarnait le prestige, la puissance et le statut social de son propriétaire d'une manière que le bétail ne pouvait égaler. Les chars légers permettaient le commerce à longue distance, les raids rapides et l'affirmation du pouvoir des élites émergentes. Cette révolution technologique était si importante pour ces sociétés qu'elles ont ressenti le besoin de l'immortaliser sur la pierre, créant ainsi un témoignage visuel qui continue de nous fasciner trois millénaires plus tard.