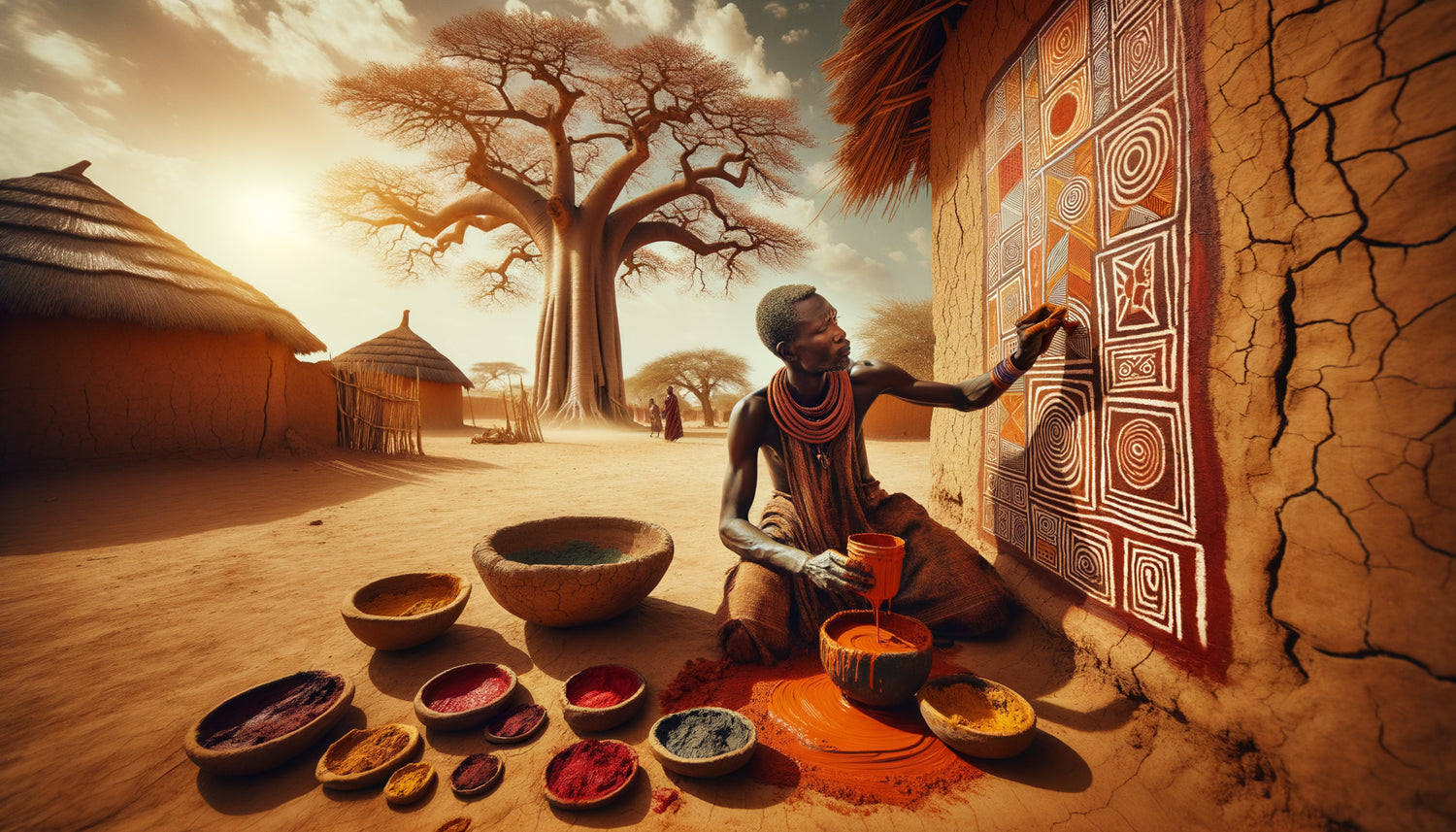

Dans les villages du Sahel, sous la chaleur vibrante du soleil ouest-africain, j'ai observé une vieille femme presser l'écorce d'un baobab millénaire. Un liquide épais, presque laiteux, s'écoulait lentement entre ses doigts ridés. « C'est notre colle ancestrale », m'a-t-elle murmuré avec un sourire complice. Ce moment a transformé ma compréhension de l'art mural sahélien.

Voici ce que la sève de baobab comme liant apporte aux pigments muraux : une adhésion exceptionnelle qui défie les décennies, une protection naturelle contre l'érosion saharienne, et une luminosité préservée que les liants synthétiques ne peuvent égaler. Ces trois propriétés expliquent pourquoi des fresques centenaires brillent encore sur les façades de terre crue.

Vous admirez peut-être ces motifs géométriques fascinants dans les livres d'art africain, mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces œuvres survivent aux tempêtes de sable, aux pluies diluviennes de la saison humide, et à la chaleur écrasante ? La réponse ne réside pas dans un vernis moderne, mais dans un secret botanique vieux comme le continent.

Rassurez-vous : comprendre cette alchimie végétale ne nécessite aucune formation scientifique. Les artisans sahéliens transmettent ce savoir avec des gestes simples, des proportions intuitives, et une connexion profonde avec leur environnement.

Je vais vous révéler comment cette sève extraordinaire transforme de simples poudres minérales en peintures murales éternelles, et pourquoi cette technique millénaire inspire aujourd'hui les créateurs contemporains en quête d'authenticité.

L'arbre pharmacien du Sahel : pourquoi le baobab ?

Le baobab n'est pas un arbre comme les autres dans l'imaginaire sahélien. Appelé « l'arbre à l'envers » pour ses branches ressemblant à des racines célestes, il incarne la résilience. Sa capacité à stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau dans son tronc massif en fait un symbole de vie dans des régions où la sécheresse règne huit mois par année.

Mais pourquoi utiliser spécifiquement sa sève comme liant pour les pigments muraux ? La réponse tient à sa composition chimique unique. La sève de baobab contient des mucilages naturels, ces polysaccharides qui créent une texture visqueuse et collante. Contrairement à l'eau simple qui s'évapore en laissant les pigments friables, ces mucilages forment un réseau moléculaire qui emprisonne chaque particule de couleur.

Les artisans que j'ai rencontrés au Mali m'ont expliqué leur rituel de récolte. On n'entaille jamais profondément l'écorce – un respect sacré envers l'arbre qui nourrit toute la communauté. Une incision superficielle suffit. La sève s'écoule lentement, récoltée dans une calebasse. Cette extraction respectueuse garantit que l'arbre cicatrise rapidement, prêt à donner à nouveau lors de la prochaine saison.

Les propriétés mécaniques du liant

Ce qui fascine dans la sève de baobab, c'est sa double nature adhésive et protectrice. En séchant, elle ne durcit pas comme une coque rigide qui craquera au premier changement de température. Elle conserve une micro-élasticité qui accompagne les mouvements naturels du support en terre. Les murs respirent, se dilatent avec la chaleur, se contractent la nuit – et la couche picturale suit ces variations sans s'écailler.

Cette flexibilité explique pourquoi des fresques de la région de Djenné, au Mali, vieilles de plusieurs siècles, affichent encore des rouges d'ocre et des noirs de charbon d'une intensité remarquable. Le liant à base de sève de baobab crée un film protecteur qui isole les pigments de l'oxydation atmosphérique.

Du minéral au mural : la préparation des pigments sahéliens

Les pigments sahéliens proviennent directement de la terre. J'ai observé des artisans creuser dans des carrières d'argile ocre, broyer des nodules de latérite rouge, calciner des os pour obtenir un noir profond. Chaque couleur raconte l'histoire géologique de la région.

Le blanc vient de la craie ou du kaolin, cette argile pure qui affleure dans certaines zones. Le jaune provient de terres ferrugineuses moins oxydées. Le rouge, couleur dominante de l'art mural sahélien, naît de l'hématite, cet oxyde de fer qui colore les paysages désertiques. Ces matières premières sont concassées, tamisées, pulvérisées jusqu'à obtenir une poudre impalpable.

Mais une poudre seule ne devient jamais peinture. C'est ici qu'intervient la magie du liant. La sève de baobab, légèrement diluée avec de l'eau, transforme ces poussières minérales en pâtes onctueuses. Les proportions varient selon l'effet recherché : plus de sève pour une couleur couvrante destinée aux motifs principaux, moins de sève pour des glacis translucides qui créent des nuances subtiles.

Le temps du mélange : un rituel technique

Dans un atelier de Ouagadougou, j'ai vu une artiste mélanger ses pigments avec une patience méditative. Elle versait la sève de baobab goutte à goutte, malaxant la pâte avec une spatule de bois usée par des années de service. Le timing est crucial : trop de liquide et la peinture coule, perdant sa précision graphique ; pas assez et elle s'applique difficilement, laissant des traînées irrégulières.

Cette artiste m'a confié un secret : elle laisse reposer son mélange une nuit entière avant application. Ce repos permet aux mucilages de la sève de baobab de bien s'hydrater, de gonfler, créant ainsi une texture homogène. Au matin, la peinture a acquis une onctuosité parfaite, prête à glisser sur les murs de banco.

L'application murale : quand la chimie rencontre le geste

Les murs sahéliens ne sont pas de simples supports neutres. Constitués de banco – ce mélange de terre argileuse, de paille hachée et d'eau –, ils forment une surface poreuse, vivante, qui absorbe la peinture différemment selon l'humidité ambiante et la composition exacte de la terre.

La sève de baobab comme liant crée une affinité chimique remarquable avec ce support argileux. Les mucilages pénètrent légèrement dans les micro-porosités du banco, créant un ancrage mécanique. Simultanément, ils forment un film en surface qui retient les pigments. Cette double action – pénétration et surface – explique la durabilité exceptionnelle de ces peintures.

J'ai photographié des façades à Tombouctou où les couches successives de peinture créent une stratigraphie colorée. Chaque génération repeint selon les mêmes techniques ancestrales, utilisant la sève de baobab comme liant universel. Les couleurs se superposent sans s'écailler, créant une histoire visuelle de la famille qui habite la maison.

Les pinceaux de fibres : outils d'une précision millénaire

Pour appliquer ces peintures liées à la sève de baobab, les artistes sahéliens ne vont pas dans une boutique de fournitures. Ils fabriquent leurs pinceaux avec des fibres de palmier-doum, des touffes de crin, ou même des bâtonnets mâchés à une extrémité pour les effilocher. Ces outils rudimentaires en apparence permettent une maîtrise gestuelle extraordinaire.

Les motifs géométriques – triangles imbriqués, chevrons répétés, spirales concentriques – exigent une main sûre. La consistance apportée par la sève de baobab comme liant facilite ce contrôle : la peinture ne goutte pas, ne sèche pas trop vite sur le pinceau, permettant des lignes continues et fluides.

La résistance climatique : un liant testé par le Sahel

Le climat sahélien est un laboratoire d'extrêmes. Huit mois de sécheresse absolue avec des températures dépassant 45°C, suivis de pluies torrentielles qui transforment les ruelles en rivières de boue. Aucun vernis acrylique moderne ne survivrait sans craqueler, jaunir ou se décoller.

Pourtant, les fresques liées à la sève de baobab traversent ces cycles sans faillir. Pourquoi ? Parce que ce liant naturel possède une hygroscopie équilibrée. Il absorbe légèrement l'humidité lors de la saison des pluies, se réhydratant partiellement, puis relâche cette eau progressivement pendant la saison sèche. Cette respiration chimique évite les tensions mécaniques qui provoquent l'écaillage.

Un conservateur du patrimoine malien m'a montré des analyses comparatives. Des échantillons de peintures murales liées à la sève de baobab, vieilles de 200 ans, présentaient une adhésion au support supérieure à des peintures synthétiques appliquées il y a seulement 20 ans sur des bâtiments modernes. La nature, encore une fois, surpasse la chimie industrielle.

Protection contre les insectes et micro-organismes

Un bénéfice inattendu de la sève de baobab comme liant : ses propriétés légèrement antiseptiques. Les composés phénoliques présents dans la sève découragent les termites, fléau des constructions en terre. Ils limitent aussi la prolifération de moisissures pendant les brèves périodes humides. Les murs peints avec ce liant naturel bénéficient donc d'une double protection : esthétique et structurelle.

Symbolisme et spiritualité : plus qu'un simple liant

Dans les sociétés sahéliennes, le baobab transcende sa fonction botanique. C'est l'arbre des palabres, sous lequel se réunissent les anciens. C'est le gardien des esprits, dont le tronc creux abrite parfois les griots défunts. Utiliser sa sève pour créer l'art mural n'est jamais un choix purement technique.

Une artiste dogon m'a expliqué que mélanger les pigments avec la sève de baobab, c'est invoquer la protection de l'arbre ancestral sur la maison. Les motifs géométriques peints avec ce liant deviennent des talismans visuels, des signes qui relient l'habitant aux forces cosmiques. Chaque couleur porte une intention : le rouge pour la vie et le courage, le blanc pour la pureté et les ancêtres, le noir pour la sagesse et la fertilité de la terre.

Cette dimension spirituelle transforme l'acte de peindre en cérémonie. On ne récolte pas la sève n'importe quel jour. On ne mélange pas les pigments sans prononcer certaines paroles. Cette sacralité imprègne l'œuvre finale d'une présence que les visiteurs ressentent, même sans en comprendre les codes.

Laissez l'âme du Sahel habiter vos murs

Découvrez notre collection exclusive de tableaux africains qui capturent la sagesse ancestrale et la puissance visuelle de ces traditions murales millénaires.

Renaissance contemporaine : la sève de baobab dans l'art actuel

Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artistes africains redécouvre ces techniques ancestrales. À Dakar, à Bamako, à Niamey, des créateurs formés aux Beaux-Arts occidentaux reviennent aux liants naturels. Ils expérimentent avec la sève de baobab, non par nostalgie folklorique, mais par conviction écologique et esthétique.

J'ai visité l'atelier d'un peintre sénégalais qui mélange pigments industriels et sève de baobab comme liant. Le résultat ? Des toiles qui possèdent une matité veloutée impossible à obtenir avec des médiums acryliques. Les couleurs semblent émaner de l'intérieur plutôt que reposer en surface. Cette profondeur visuelle fascine les collectionneurs internationaux.

Certains architectes d'intérieur européens commandent maintenant des fresques réalisées selon ces méthodes sahéliennes. Dans des lofts parisiens ou des villas méditerranéennes, ces œuvres apportent une authenticité tactile qui contraste magnifiquement avec le minimalisme contemporain. La sève de baobab comme liant devient un argument de vente, un gage de durabilité et d'unicité.

Ateliers et transmission du savoir

Des initiatives patrimoniales organisent désormais des ateliers où les maîtres artisans sahéliens enseignent la préparation de la sève de baobab comme liant. Ces formations attirent des restaurateurs de patrimoine, des artistes en quête d'alternatives écologiques, et des amateurs passionnés par les techniques ancestrales.

J'ai participé à l'un de ces stages au Burkina Faso. Nous avons appris à identifier les baobabs producteurs (certains donnent une sève plus riche), à évaluer le bon moment de récolte (après les premières pluies, quand la sève monte), et à doser précisément le mélange. Cette transmission orale, gestuelle, crée des ponts entre générations et continents.

Reproduire la magie chez soi : inspiration sans appropriation

Vous vous demandez peut-être comment intégrer cette esthétique sahélienne dans votre intérieur sans verser dans l'appropriation culturelle. La clé réside dans la compréhension respectueuse plutôt que dans la copie servile.

Commencez par vous inspirer des palettes chromatiques : ces terres rouges, ocres brûlés, blancs crayeux, noirs charbonneux. Ces couleurs fonctionnent merveilleusement dans les espaces contemporains, apportant chaleur et ancrage terrestre. Vous n'avez pas besoin de sève de baobab pour capter cette essence – des peintures minérales modernes peuvent évoquer cette matité caractéristique.

Ensuite, admirez la géométrie : ces répétitions hypnotiques, ces symétries brisées, ces rythmes visuels. Vous pouvez les évoquer avec du papier peint artisanal, des textiles tissés, ou même des compositions de cadres sur vos murs. L'esprit sahélien s'exprime dans la structure, pas seulement dans la matière.

Enfin, si vous acquérez une œuvre authentique – une toile, une sculpture, une céramique –, prenez le temps de connaître son histoire. Qui l'a créée ? Avec quels matériaux ? Dans quel contexte culturel ? Cette connaissance transforme l'objet décoratif en pont culturel vivant.

La sève de baobab comme liant pour les pigments sahéliens nous rappelle une vérité essentielle : les plus belles créations humaines naissent de la collaboration avec la nature. Ces artistes n'ont pas cherché à dominer leur environnement hostile, mais à en extraire la générosité cachée. Un arbre mythique leur a offert la clé de l'éternité picturale.

Imaginez votre regard transformé la prochaine fois que vous contemplerez une œuvre d'art africain. Vous ne verrez plus seulement des motifs et des couleurs. Vous percevrez les mains qui ont pressé l'écorce, la patience du mélange, la prière silencieuse avant le premier coup de pinceau. Vous ressentirez le désert, la pluie rare, le soleil impitoyable – et le miracle d'une beauté qui leur survit.

Commencez aujourd'hui votre propre exploration. Visitez une exposition d'art africain avec ce nouveau regard. Cherchez les matités révélatrices, les nuances terreuses, les géométries sacrées. Laissez ces œuvres vous raconter leurs secrets botaniques et spirituels. Et peut-être, dans votre propre créativité, trouverez-vous votre « sève de baobab » personnelle – cette substance unique qui donnera vie et durée à votre expression artistique.

Questions fréquentes

Peut-on encore trouver des œuvres murales sahéliennes authentiques utilisant la sève de baobab ?

Oui, absolument ! Dans des villes comme Djenné au Mali, Agadez au Niger, ou dans les villages dogon, de nombreuses habitations conservent leurs fresques traditionnelles. Certaines datent de plusieurs générations. Les communautés continuent d'entretenir ces peintures selon les méthodes ancestrales, en réappliquant régulièrement des couches fraîches lors des grandes occasions ou après la saison des pluies. Si vous voyagez dans ces régions, les guides locaux connaissent généralement les maisons les plus remarquables. Respectez toujours l'intimité des habitants – ces œuvres ornent souvent des espaces privés, pas des galeries publiques. Photographier nécessite permission et, souvent, une petite contribution financière qui soutient directement les artisans et leur famille. Cette démarche respectueuse vous offrira non seulement de magnifiques images, mais aussi des récits sur les significations cachées derrière chaque motif, chaque couleur.

La sève de baobab peut-elle être utilisée pour d'autres techniques artistiques que la peinture murale ?

La polyvalence de la sève de baobab surprend toujours les artistes contemporains qui la découvrent. Au-delà de la peinture murale, elle sert traditionnellement de liant pour la décoration des calebasses gravées, des poteries, et même des textiles. Certains créateurs modernes l'expérimentent en aquarelle, où elle modifie magnifiquement la diffusion des pigments, créant des halos organiques impossibles à reproduire avec la gomme arabique classique. En sculpture, mélangée à des fibres végétales et des argiles, elle produit des composites étonnamment résistants pour des installations extérieures. Un céramiste que j'ai rencontré l'incorpore même dans ses émaux, obtenant des textures craquelées fascinantes. La limite ? Votre imagination et votre respect pour cette ressource précieuse. Si vous souhaitez expérimenter, cherchez des fournisseurs éthiques qui travaillent directement avec les communautés de récoltants, garantissant une exploitation durable des baobabs.

Comment les changements climatiques affectent-ils la disponibilité de la sève de baobab pour l'art traditionnel ?

Cette question touche un point douloureux pour les communautés artisanales sahéliennes. Le réchauffement climatique modifie les cycles de floraison et de montée de sève des baobabs. Les sécheresses prolongées stressent ces arbres pourtant résilients, réduisant parfois leur production de sève. Certains artisans rapportent devoir parcourir des distances plus longues pour trouver des baobabs productifs. Paradoxalement, cette raréfaction valorise encore plus ces techniques ancestrales et incite à la conservation. Des ONG environnementales collaborent maintenant avec des artistes pour planter de jeunes baobabs – un investissement pour les générations futures, puisque ces arbres mettent des décennies à atteindre leur maturité productive. En tant qu'amateurs d'art, nous pouvons soutenir cette résilience en achetant directement auprès des artisans, en valorisant le prix juste qui reflète la rareté croissante des matériaux, et en sensibilisant notre entourage à ces patrimoines menacés. Chaque œuvre acquise aujourd'hui devient un acte de préservation culturelle et écologique.